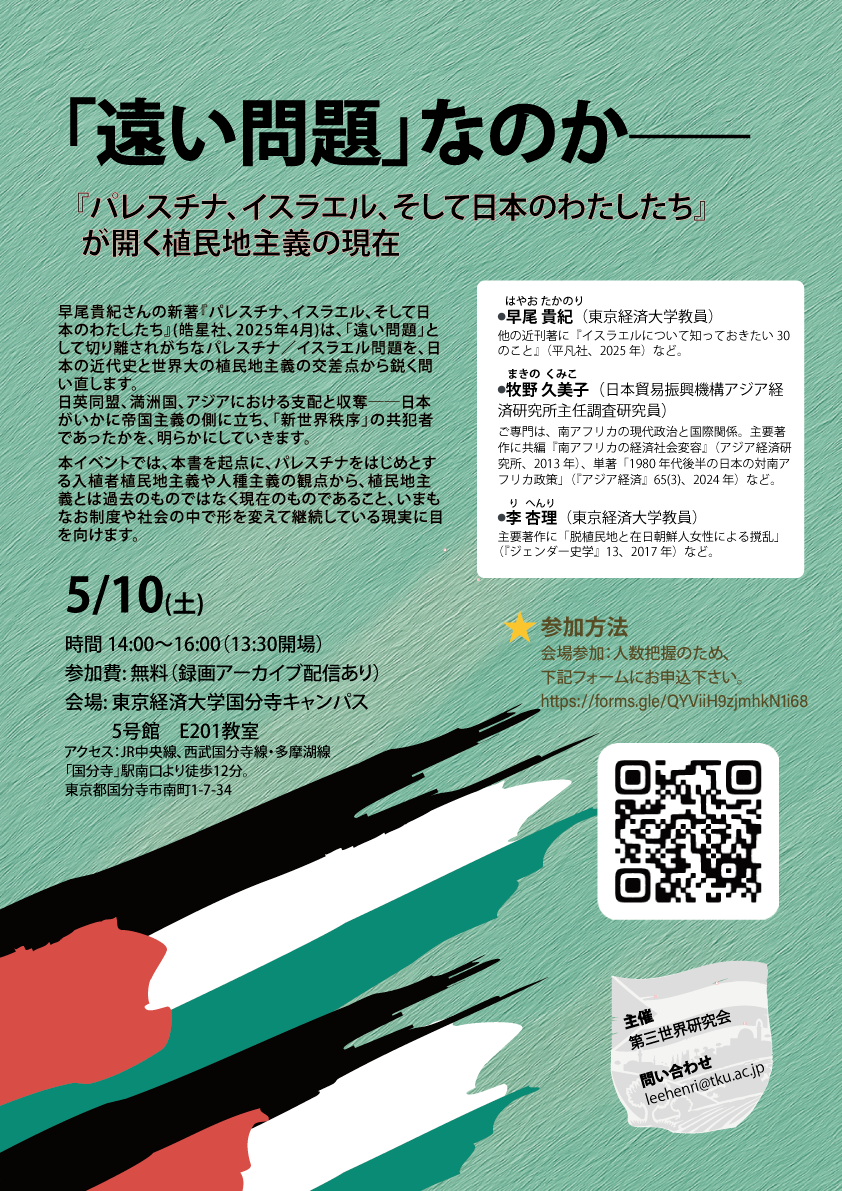

【5/10開催】「遠い問題」なのか── 『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち』が開く植民地主義の現在

日本の植民地主義とイスラエルのシオニズムと南アフリカのアパルトヘイトが偶然「似ている」という、たんなる類型性の問題ではない。植民地主義と人種主義が席巻した 共時性・同時代性を背景としつつ、有限な地球空間において帝国どうしが朝鮮やパレスチナや南アフリカを陣取り合戦のごとく支配と収奪を競ったし、それを正当化するための思想と言説を紡ぎ出した。(本書第III部「世界の矛盾が集約したパレスチナ」より)

2023年の〈10.7ガザ蜂起〉を契機に、日本国内でも報道されるようになったパレスチナ/イスラエル問題。しかしながらその報道は、シオニズムを内面化した欧米にならった親イスラエル的偏向が常に見られ、また100年にわたる抑圧から逃れようとするパレスチナの人々の声を「暴力的襲撃」と一方的に非難する傾向があります。

そもそも〈10.7ガザ蜂起〉はなぜ起こったのか? イスラエルによってパレスチナの人々はどのような犠牲を払ってきたのか?

2025年4月10日刊行の、早尾貴紀さん著『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち』は、それらの「遠い国の出来事」を日本の近現代史の視点から一つ一つ読み解く画期的な一冊です。

本書第Ⅲ章では、南アフリカ現代史の研究者・牧野久美子さんと植民地期および解放期における在日朝鮮人の生活史、ジェンダー史研究者・李杏理さんをお迎えし、日本/朝鮮/南アフリカという三点測量で、植民地主義がもたらす暴力の普遍性を考えました。

例えば、かつてアパルトヘイトからの克服の歴史をもつ南アフリカは、先導となって今回のイスラエルによるガザ攻撃をジェノサイド条約違反だとしてICJ(国際司法裁判所)に提訴しました。また、イスラエルの思想の源である人種主義は、在日コリアンに対する抑圧という形で、現代日本にも根強く残っていると言えます。

本イベントでは、早尾先生、そして鼎談にご参加いただいたお二人と共に、植民地主義という観点から鼎談では語りきれなかった話題をうかがえるそうです。質疑応答のお時間もあるとのことですので、ぜひご参加ください。会場での書籍販売も予定しております。

詳細・お申し込みは、こちらをご覧ください(東京経済大学のHPへ遷移します)。

■イベント概要

日 時:2025年5月10日(土) 14:00〜16:00(13:30開場)

形 態:会場観覧

参加費:無料(※後日、録画配信を行います)

会 場:〒185-8502 東京都国分寺市南町1-7-34

東京経済大学 国分寺キャンパス 5号館 E201教室

最寄駅のJR中央線、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺駅」南口より徒歩12分です。

参加方法:人数把握のため、こちらからお申し込みください。

主 催:第三世界研究会

(お問い合わせ:leehenri■tku.ac.jp ■を@に変更)

■ご登壇者

早尾貴紀(はやお・たかのり)

1973年生まれ。東京経済大学教員。専門は社会思想史。2002〜04年、ヘブライ大学客員研究員として東エルサレムに在住し、西岸地区・ガザ地区・イスラエル国内でフィールドワークを行なう。

著書に『イスラエルについて知っておきたい30のこと』(平凡社、2025年)、訳書にジョー・サッコ著『ガザ 欄外の声を求めて』(Type Slowly、2025年)、共訳書にサラ・ロイ『なぜガザなのか――パレスチナの分断、孤立化、反開発』(岡真理/小田切拓との共訳、青土社、2024年)など。

牧野久美子(まきの・くみこ)

日本貿易振興機構アジア経済研究所主任調査研究員。専門は南アフリカの現代政治と国際関係。

主要著作として、牧野久美子・佐藤千鶴子編『南アフリカの経済社会変容』(アジア経済研究所、2013年)、「反アパルトヘイトの旅の軌跡:「遠くの他者」との連帯のために」(大野光明・小杉亮子・松井隆志編『越境と連帯社会運動史研究4』新曜社、2022年)、「1980年代後半の日本の対南アフリカ政策」(『アジア経済』65(3)、2024年)など。

李杏理(り・へんり)

東京経済大学教員。専門は在日朝鮮人生活史、朝鮮ジェンダー史。

主要著作として、「脱植民地と在日朝鮮人女性による攪乱 「解放」後の濁酒闘争からみるジェンダー」(『ジェンダー史学 = Genderhistory』(13)、2017年10月)、「在日朝鮮人女性にとっての交差性・複合差別を考えること」(『部落解放』(830)、2022年11月)、「在日朝鮮人にとっての家族と祭祀」(『季刊セクシュアリティ』(119)、2025年1月)など。