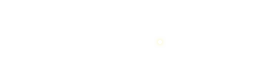

越境のアーティスト 富山妙子

アジアの「恨」を呼び覚ます美術家、富山妙子(1921~2021)とは

今日、パレスチナへの連帯や関東大震災をめぐる国の対応への批判を示すべく、バッシングに晒されながらも発信するアーティスト、特に女性アーティストたちの姿がある。その先駆けとして、傍観者でいることに疑問を持ち続けた富山妙子(1921~2021)という画家がいた。その作品は、油彩・リトグラフ・コラージュ・映像作品など、多彩なメディアに富み、時代も境界も越えて反響していった。

差別意識と分断の溝がより深かった時代、富山を突き動かした感情とは何だったのか? 植民地で育ち、ポストコロニアル批判とフェミニズムの思想に立って、画壇に迎合することなく〝魂振りの巫女〟として歴史を伝え続けた富山妙子の生涯の功績を追う初めての書。

★ポイント☆

・ 代表的な作品を紹介する豊富なカラー口絵、年譜、著作一 覧を収録。網羅的な画集のない孤高の画家の全貌に迫る。

・ 富山・執筆者との対談 2 本を再録。

・ 99年の生涯を、芸術・社会学・ジェンダー論など、 さまざまな分野の執筆者陣が描き直す壮大な試み。

刊行記念web連載「富山妙子に出会う」がスタート!

こちらから無料でお読みいただけます。

| 編者 | 真鍋祐子・監修 |

|---|---|

| 発売日 | 2025年12月27日 |

| ページ数 | 336 ページ |

| 定価 | 3,300円(+税) |

| 判型 | A5判並製 |

| 装幀・造本 | 藤巻亮一 |

| カバー写真・ イラスト |

富山妙子《漂流Ⅰ》(2008) |

| ISBN | 978-4-7744-0874-3 |

目次

真鍋祐子 序文 切れて、繋がる「旅芸人」の海へ

第1章 富山妙子とは

徐潤雅 自由と解放を描く――富山妙子の生涯と芸術

【対談】富山妙子×真鍋祐子 なぜ光州を語り、描き続けるのか――光州事件三〇周年の年に(再録)

第2章 画家活動のはじまり

徐潤雅 交差するまなざし――富山妙子と森崎和江の歩みをめぐる試論

金子毅 共振するまなざし・「切れて、繋がる」まなざし――富山妙子と上野英信の絆

第3章 越境する画家

高際裕哉 富山妙子とラテンアメリカ――植民地主義批判の深化と「火種」としての芸術

古川美佳 富山妙子が立ち続けた場所――原風景を描き直す

第4章 越境する作品世界

李美淑 越境する作品、共振する感覚――富山妙子とトランスナショナルな連帯

レベッカ・ジェニスン 『帰らぬ少女 タイからきた少女の物語』再考

真鍋祐子 ポストインペリアルの海を漂流する――九・一一、そして三・一一へ

第5章 アートの現場からみる富山妙子の世界

【対談】富山妙子×小林宏道 日韓アートの交流と市民、文化――パブリックアートからの視点と提言(抜粋)

小林宏道 美術家、富山妙子の一九九〇年代以降の軌跡と展開

稲葉真以 海を越えて響く記憶――富山妙子と韓国、そして「記憶の海へ」展

真鍋祐子 富山妙子という「バタフライ・エフェクト」――あとがきに代えて

年譜/著作一覧

イベント

★この冬には美術館で富山の作品展示も!

・横浜美術館「リニューアルオープン記念展 いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年」

…富山妙子《光州のピエタ》(1980)が展示予定。日韓国交正常化から60年の節目に合わせた、韓国の国立現代美術館との共同企画です。

・福岡県の田川市美術館「コールマイン未来構想II」

…本書刊行を記念し、執筆者らによる連続出張講座も開催いたします(12/28~1/25、全5回)。

各講座の前には、富山が関わった『自由光州 -1980年 5月-』『はじけ鳳仙花 -わが筑豊 わが朝鮮-』を上映予定。

・ギャラリーTerra-S後期企画展「眠りから目覚めた名品たち–京都精華大学ギャラリーTerra-Sコレクション展2025–」

…富山妙子のスライド(映像作品)『蜚語』(1979)を上映予定。

…富山妙子のタイ関連シリーズなどを出品。

富山妙子(とみやま・たえこ)

1921年、神戸生まれ。父の転勤に伴い11歳で「満洲」に渡り、ハルビンで女学校を卒業。植民地での体験は、植民者としての加害性の自覚に大きく影響した。 1938年に単身で上京し、女子美術専門学校および美術工芸学院で学ぶ。敗戦を日本で迎え、50年代より社会参与として炭鉱を描き始める。60年代、炭鉱離職者を 追ってラテンアメリカを旅したことを機に第三世界の美術運動と出会う。70年代 には徐勝や金芝河の救援活動など、韓国民主化運動に連帯した。その後は日本の戦争責任を問い、「慰安婦」問題や天皇制などをモチーフとする作品を制作。油彩以外にもコラージュ、版画、スライドなどで映画や絵巻物の手法を取り入れた数多くの作品を発表し、国内外の有志とともに上映会や展示を積極的に行った。 2021年には韓国政府より大韓民国国民褒章授与。同年、99歳で永眠。

真鍋祐子(まなべ・ゆうこ)

筑波大学大学院博士課程社会科学研究科修了、博士(社会学)。東京大学東洋文化研究所教授。

専攻は東アジア地域研究、社会学。韓国でのシャーマニズム研究をきっかけに、韓国民主化運動をめぐる歴史的動態を「死者」の視点から捉える研究に取り組んできた。

主な著書に、『増補 光州事件で読む現代韓国』(平凡社、2010年)、『叢書魂の脱植民地化 自閉症者の魂の軌跡 ― 東アジアの「余白」を生きる』(青灯社、2014年)、訳書に朴來群『韓国人権紀行― 私たちには記憶すべきことがある』(高文研、2022年)など、論文に「越境する画家・富山妙子の人生と作品世界― ポストコロニアリズムとフェミニズムの交点から」(『民主主義と人権』第21巻第1号:韓国語)、「宴の終わりに抗う― 『少年が来る』と『別れを告げない』光州民主化運動と四・三をめぐる歴史の逆説」『ユリイカ』(2025年1月号、青土社)、「憑依する人類学― 「恨」・シャーマン・バイスタンダー」『現代思想』(2025年7月号、青土社)などがある。