第47回 社史のない出版社の歴史を調べるには――夏コミで『出版社「ミニ社史」事典』を出します

河原努(皓星社・近代出版研究所)

■二兎を追う者は一兎をも得ず

日々の仕事や生活に追われてなかなか手を付けられない、私が編集した『出版文化人物事典』(日外アソシエーツ、2013年)の増補改訂。本来この連載はそのための経歴原稿を定期的に書くために始めたところがある。毎月〆切を設ければ、書かざるを得ないので。だから末尾に人物経歴欄が付かない回は、実は本意ではないのである(例えばコミケ同人誌の紹介回や『近代出版研究』裏話回)。

最近は本業(来年リリースの人物情報データベース「じんぶつプラス」の構築と、レファレンスツール『ライトノベル・少女小説雑誌目次集成(仮)』の編集作業)が大変忙しく、その上に夏コミ(C106)の原稿準備もあり、このままでは夏コミも連載も落としそうだ、どうするべぇ……と思っていたところ「そうか、二兎を追うのではなくメルマガ連載を夏コミ原稿に流用できる告知にすればよいのだ」との天啓を得た。

ということで、内心忸怩たるものがあるが、今回は人物経歴欄ナシの回です。

■夏コミに『出版社「ミニ社史」事典』を出します

夏コミで出す予定の本は、『出版社「ミニ社史」事典』。これは、好評のうちに売り切れた「近代出版研究叢書・資料編」第2弾の拙著『戦時・占領期出版史資料索引 戦時企業整備・公職追放・ミニ社史』(近代出版研究所、2022年)【図1】に収めた記事「出版社の「自社紹介」横断索引――ミニ社史を見つける」(以後「見つける」と称す)を抜き出して大拡張したものだ。

そもそもある時、出版社が出した協賛広告に自社紹介の要素を見つけ、「これは事実上の小さな社史なのでは。単行本で社史が出ていない出版社の自己紹介だ」と気がついた。様々な所に点在するそれらをまとめることは『出版文化人物事典』の増補改訂に役立つので、自分用のレファレンスツールとして作成したのが前述の「見つける」で、それらを“ミニ社史”と表現し、刊行の際に「ミニ社史を見つける」という副題をつけたのが小林昌樹所長だった。的確な表現だと思うので、今回の本もその表現を残して『出版社「ミニ社史」事典』とした。

これまでの本連載でもたびたび「見つける」を使って“ミニ社史”を引用した。今回の連載、次項からの紹介文は、その“ミニ社史”がどこに掲載されたかを示した解題書誌である。最初の『著作権台帳』を除き、業界団体ものをいくつかにグループ分けして紹介した。『出版社「ミニ社史」事典』の解説パートに流用する予定。

【図1】好評につき完売しました。詳しくは連載第19回を参照

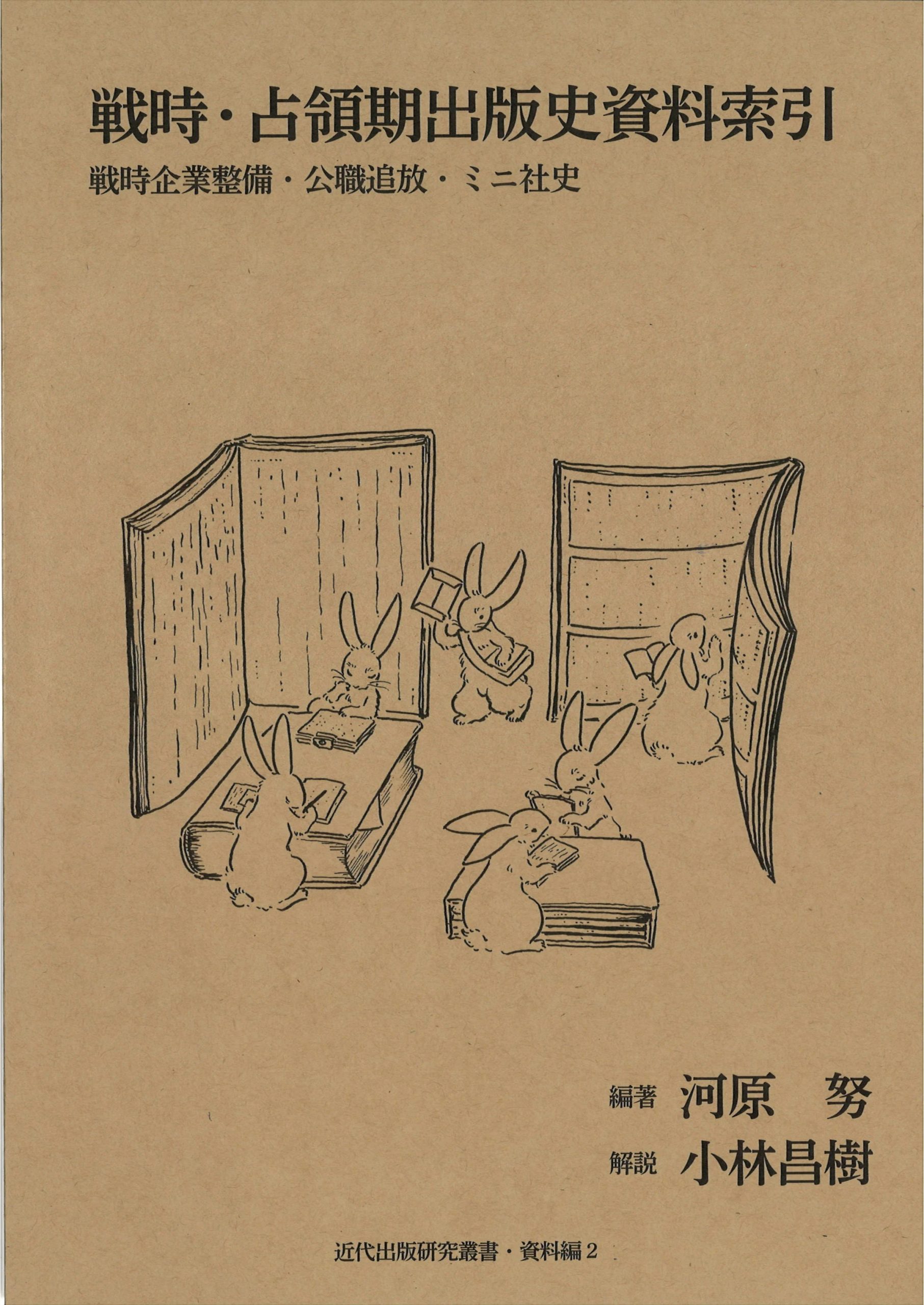

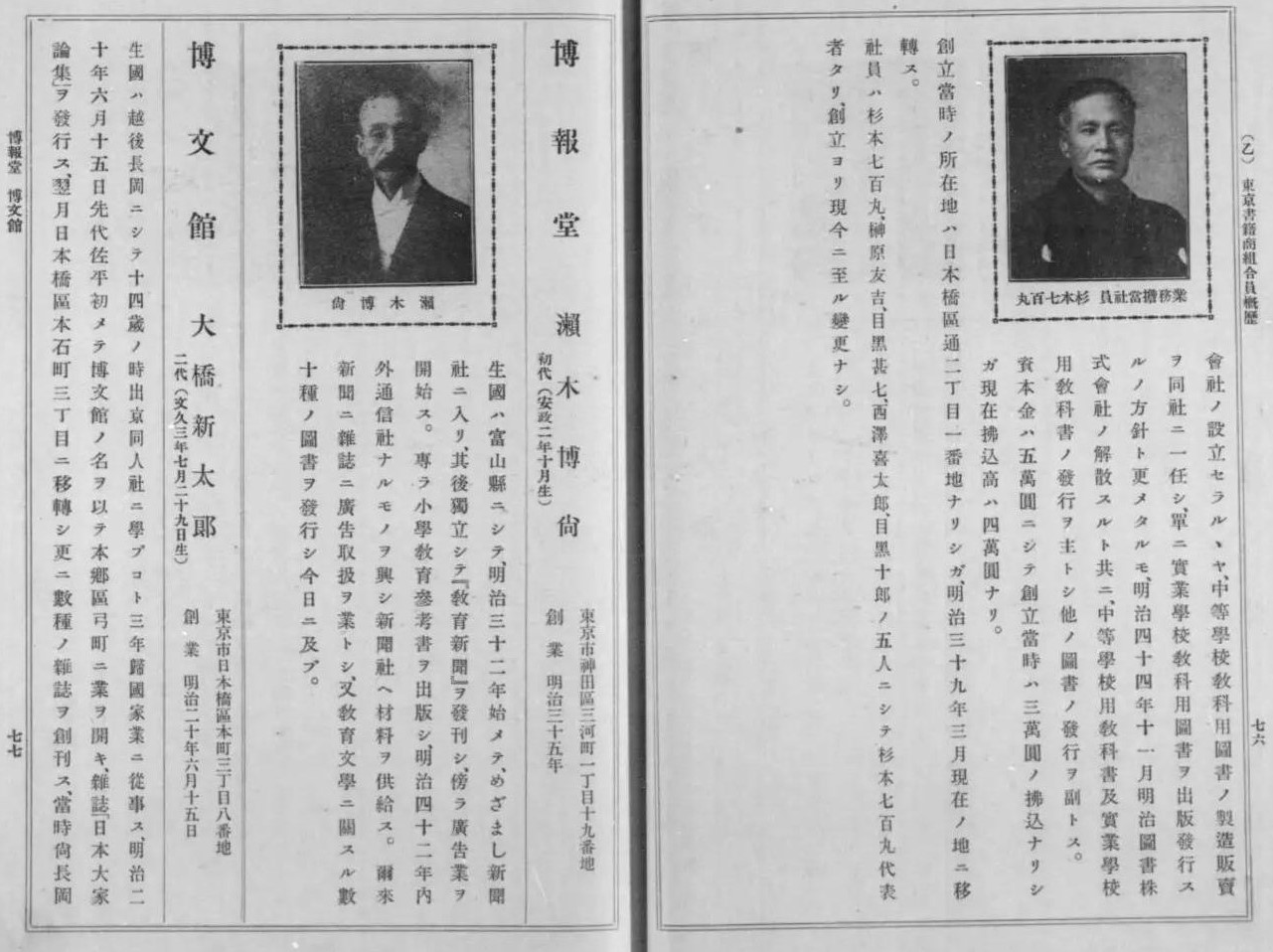

■『著作権台帳』(1951~1961年まで採録)

占領期の1951年(昭和26年)に第1版が刊行された『著作権台帳』(別名『文化人名録』)は、著作権者への許諾連絡のため、その住所や電話番号を記した専門分野別排列の人名録で、第26版(2001年)まで出ている。掲載にあたっては著作権者に直接確認を行っており、経歴は無いが生年月日・出身地・最終学歴などがあるので簡易人名事典として有用である。なにより「人名ヨミ」が載っているのが貴重だ(版によってヨミがぶれている場合もある)。同書を編んでいた社団法人日本著作権協議会には、日本写真家協会などの業界団体が「加盟団体」として、新聞社、出版社、映画会社、レコード会社などは「維持会員」「会友」として名を連ねており、第1版(1951年)から第9版(1961年)までは「加盟団体」「維持会員」「会友」の紹介頁がある(掲載スペースは「加盟団体」2頁・「維持会員」1頁・「会友」半頁が基本)。それが期せずして各団体・各社の「自社紹介」(ミニ社史)をなしている【図2】。

アルス、小山書店、改造社、目黒書店といった、いまはもう存在しない当時の大手出版社の自社紹介が掲載されていて「これは凄い!」と思ったのが、「見つける」を作成したきっかけとなった。

【図2】アルスと小山書店の自社紹介。『著作権台帳』昭和27年版(第2版)より。

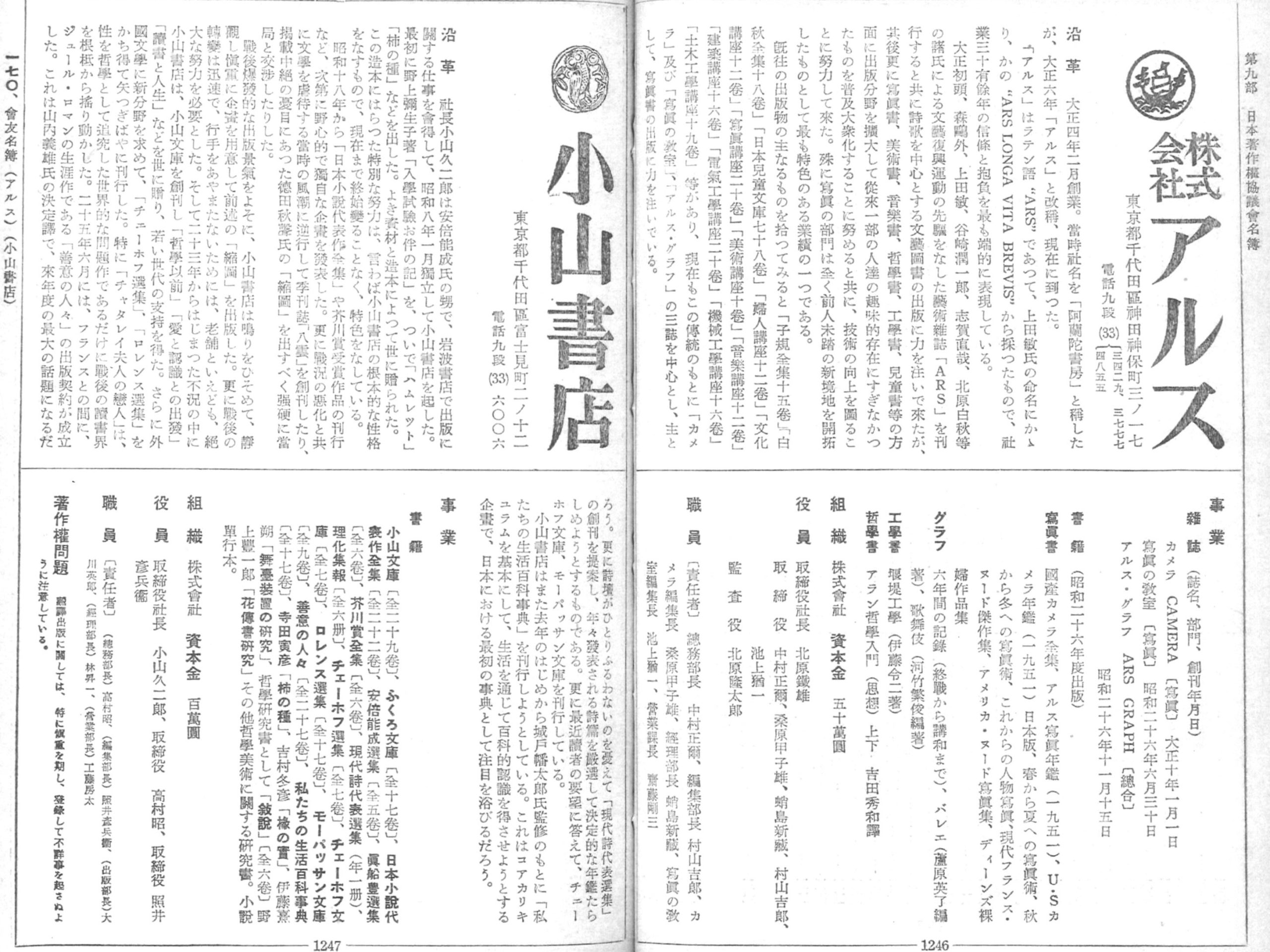

■取次系①――日販(1965年・1980年)

“2大取次”の一つ、日本出版販売(日販)の社史『日販三十年のあゆみ』(1980年)に出版社491社の「自社紹介」があり、それに先立つ1965年(昭和40年)に同社が出した『戦後20年・日本の出版界』にも238社の「自社紹介」が掲載されている【図3】。出版界年表+自社紹介広告(1頁4社)という構成は『日販三十年のあゆみ』の雛形ともいえるものだが、15年の間に異同があり、片方にしか掲載されていない出版社も多い。後年刊行された『日販四十年のあゆみ』(1990年)、『日販50年のあゆみ』(2000年)、『日販60年のあゆみ』(2010年)、『日販70年のあゆみ』(2020年)には「自社紹介」の掲載は無い。社歴の他に社のマーク(社章)が掲載されているのも特徴である。

【図3】『戦後20年・日本の出版界』(1965年)より。社章に加えて、社長の肖像が掲載されていて貴重。

■取次系②――トーハン(1995~2021年)

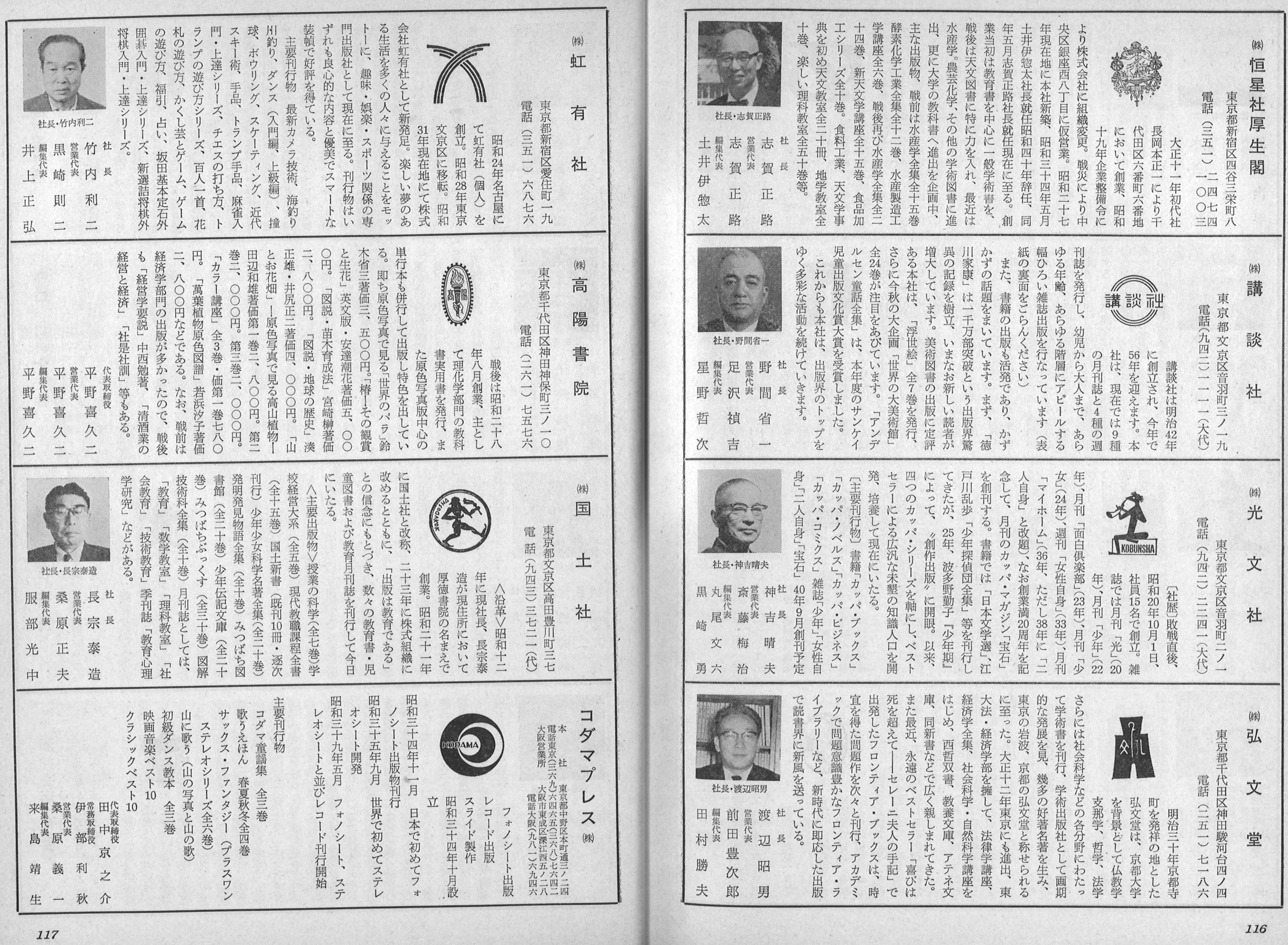

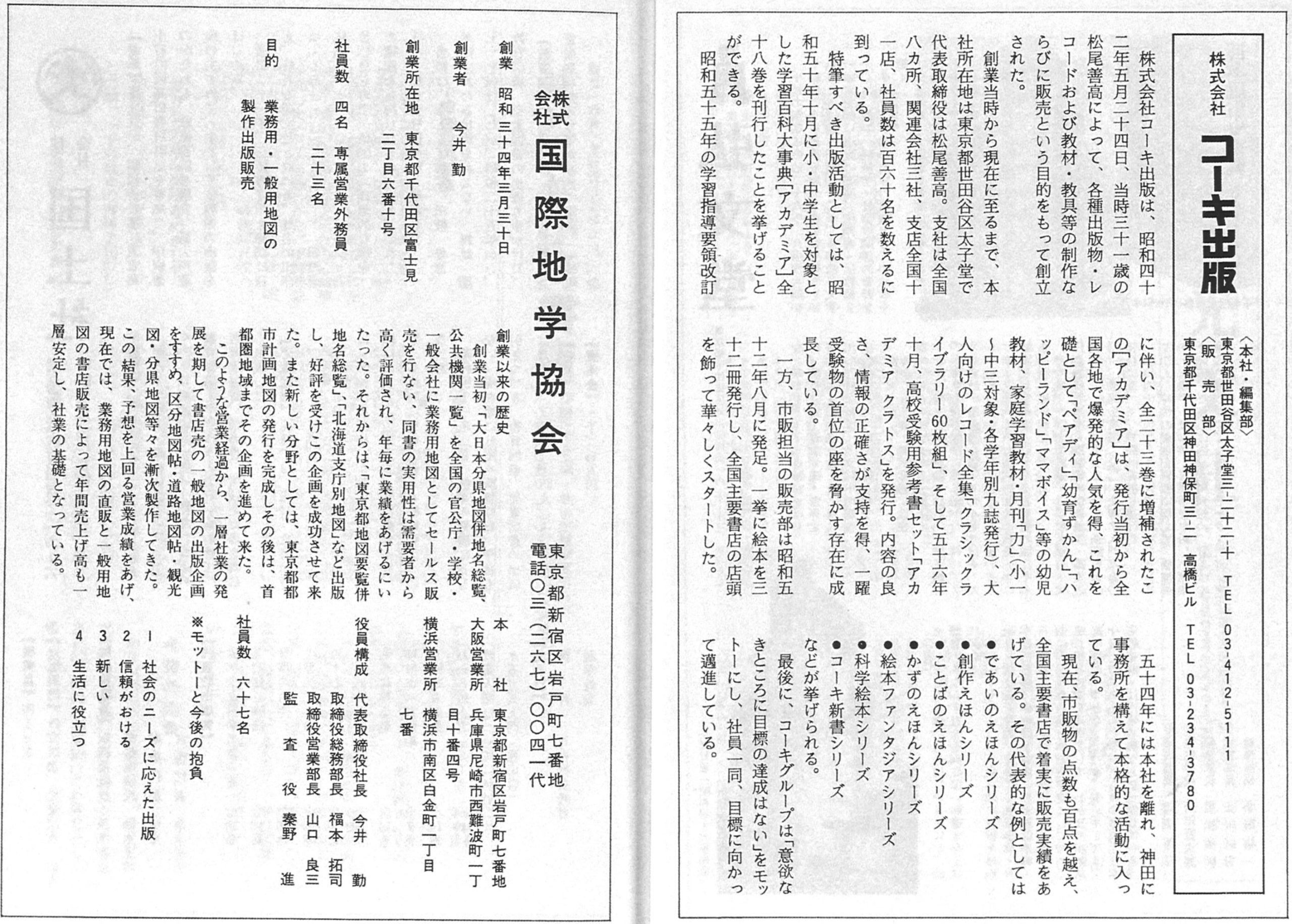

“2大取次”のもう一つ、トーハンも複数冊の社史を出しているが、そのいずれにも「自社紹介」は無い。代わりになるものとして、小売り書店向けの新刊案内『トーハン週報』に年1回掲載される「祝○周年」広告がある【図4】。

1995年(平成7年)の1月13日号に特別企画「戦後50年」が掲載された際(紀田順一郎の特別寄稿4p+自社紹介)、「創業50周年を迎えた主な出版社」10社の自社紹介が掲載された(見開き2頁で左下半分が広告というレイアウト)。翌年には「祝○周年」として110周年の冨山房から10周年のかもがわ出版(など4社)まで28社の自社紹介が載り、以後毎年4月第2週に掲載されるようになった。当初は1頁4段組で「挨拶文」「沿革」「出版活動」「記念企画紹介」などで構成されていたが、2005年くらいから宣伝>沿革のものが増え始め、数年して「挨拶文」+「宣伝」形式の“ただの広告”が過半を占めるようになってしまった。年1回だけ上質な色紙を使って掲載されるので目立つのだが、2018年(平成30年)から色紙を廃止。2022年(令和4年)以降は周年広告を見つけられず(※1)、今年2025年3月24日号を最後に休刊した。

ちなみ小林昌樹著『調べる技術』(2022年、皓星社)の広告を同誌に出稿した際、バックナンバーの有無を問い合わせたところ編集部では保有していないとの返答があった。国会図書館にも初期の十年分くらいは所蔵されておらず、初期の号は貴重である。

【図4】『トーハン週報』2014年4月14日号掲載の新星出版社、化学同人の周年広告。単なる広告にとどまらず年表や沿革が載っている。

※1 時間が無く4月前後の号しか見ていないので別の月にある可能性は否定できない。

■書店系(1966年・1982年)

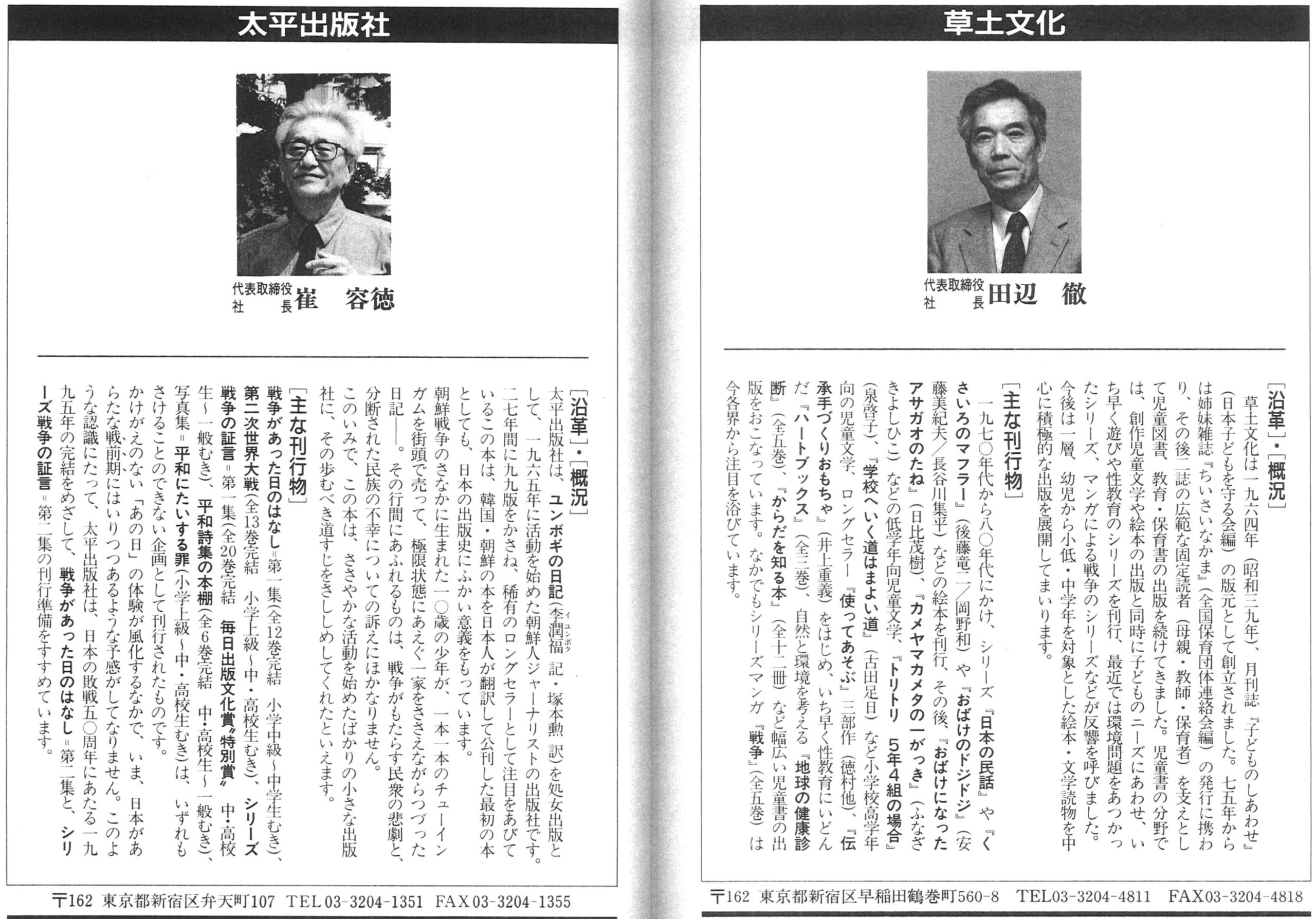

東京都書店商業組合が出した『東京組合四十年史』(1982年)には「業界各社・各団体の歴史と現状」として158社の「自社紹介」が付いている。同書には別冊が付いてくるのだが、本体・別冊の両方に同内容の出版社「自社紹介」が掲載されており、どちらか一方だけでも「自社紹介」が利用できる仕組みになっている。掲載社により書き方はまちまちだが【図5】、「沿革」「出版活動の概要」「役員構成」などが要領よくまとめられている。なお、別冊だけにあって本体にないものは小売書店の情報、「組合員書店所在地図」「組合員書店名簿」で、「組合員書店所在地図」は地図に新刊書店の位置を落とし込んだもの。現在ではほとんどの書店が姿を消しているはずである。『東京組合五十年史』(1992年)には出版社の「自社紹介」は無いが、「支部史及び書店プロフィール」として都下の書店の「自店紹介」があり、書店史の資料として貴重だ。また、小売書店の業界団体・日本書店商業組合連合会の前身である日本出版物小売業組合全国連合会が出版した『小売全連二十年史』(1966年)にも111社の出版社「自社紹介」が掲載されている。出版社のミニ社史が小売書店の団体史に載っているのは盲点であろう。

【図5】出版社によって書き方はまちまち。社屋の写真を入れている社もある。『東京組合四十年史』(1982年)より。

■出版業界団体系①――出版梓会(1973年・1983年・1998年・2023年)、日本児童図書出版協会(1993年・2003年・2015年)

出版梓会は、主に学術・専門書籍や雑誌を発行する出版社約100社による業界団体で、弊社(皓星社)も今年(2025年)の2月に入会が認められた。こういった業界団体の年史にも「会員社の紹介」として自社紹介が掲載されるケースがよくある。『出版団体梓会二十五周年史』(1973年)、『出版団体梓会三十五周年史』(1983年)、『社団法人出版梓会五十周年史』(1998年)、『一般社団法人出版梓会七十五周年史』(2023年)の4冊の巻末に、1頁を6等分した会員名簿があり、各社400字の「自社紹介」がある。構成は25周年史、35周年史、50周年史、75周年史とも変更は無い。

日本児童図書出版協会は、児童書出版文化の向上と児童書の普及を目指して活動している業界団体。『日本児童図書出版協会四十年史』(1993年)の「会員社紹介」は1社1頁が割り振られ、「沿革・概況」「主な刊行物」が述べられている【図6】。50年史である『日本児童図書出版協会のあゆみ 四十年史補遺』(2003年)では2社1頁に変更され、「沿革・概況」「主な刊行物」が半頁に押し込められている。『日本児童図書出版協会の六十年』(2015年)では再び1社1頁に戻り、「沿革・概況」「主な出版物」が掲載されている。「主な出版物」は表紙写真付き。『日本児童図書出版協会・二十年のあゆみ』(1975年)は未見。

【図6】『日本児童図書出版協会四十年史』(1993年)より。社長の肖像写真があるのは珍しい。

■出版業界団体系②――全国医書同業会(1971年、1981年、2013年)、学習書協会(1977年)、工学書協会(1979年)、歴史書懇話会(1988年)

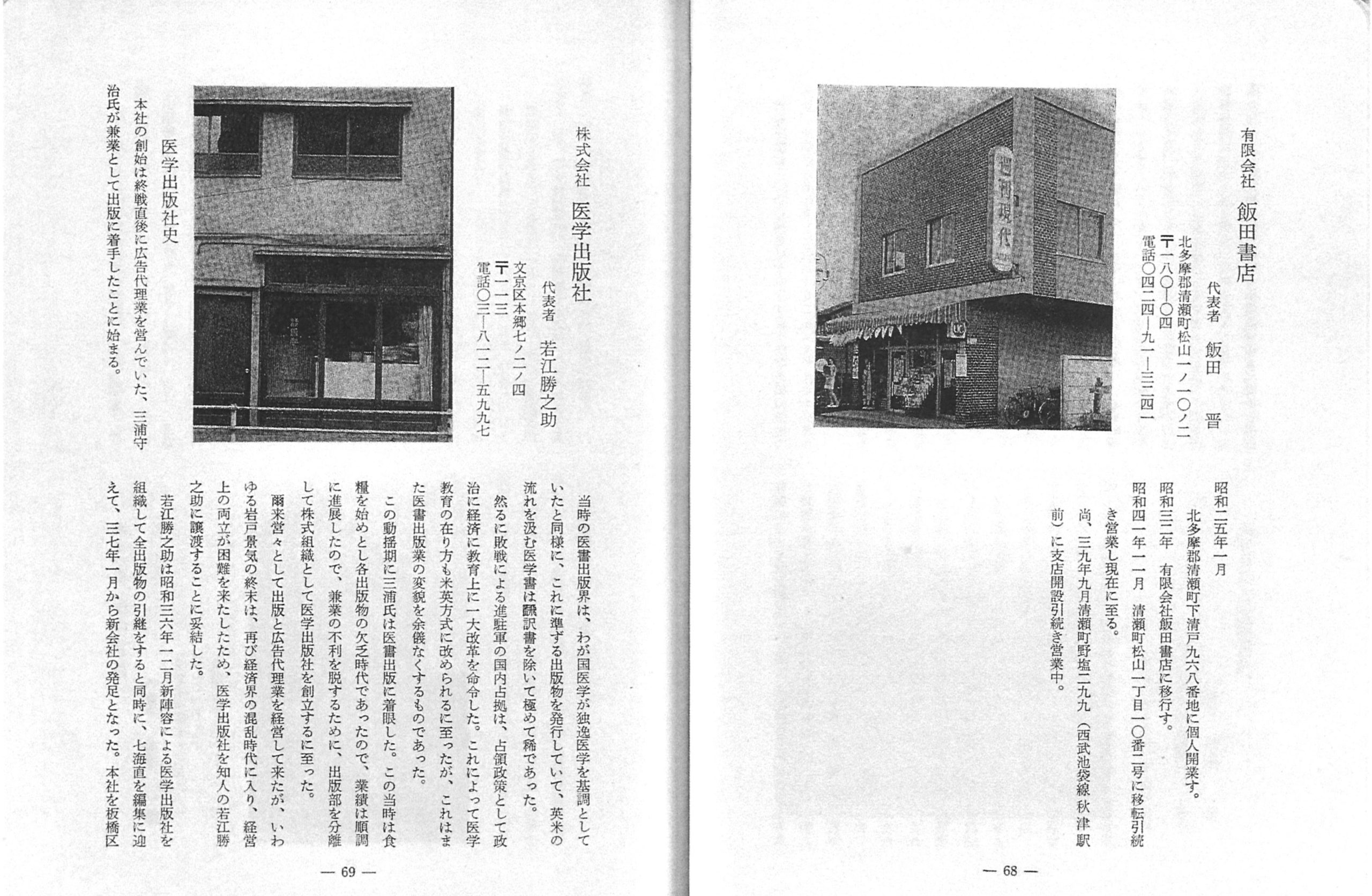

全国医書同業会は、医書関係の出版と新古の医書の販売にあたっている医書籍店の集まりで、130年以上の歴史を持つ。『医書同業会八十周年誌』(1971年)、『全国医書同業会九十周年誌』(1981年)ともに「会員の社歴」があり、書籍全体の半分以上を占めている。建物の写真と半頁前後の社歴で構成されており、出版社だけではなく医学書を扱う小売書店も対象となっているのが特長だ【図7】。『全国医書同業会120周年誌』(2013年)には「会員の社歴」はないが、金原出版、メジカルビュー社など大手14社の「社長に聞く」という記事があり、中に社の「小史」がある。『全国医書同業会一〇〇周年誌』(1991年)は未見。

他にも、『学習書協会30年の歩み』(1977年)、『工学書協会30年の歩み』(1979年)、『歴史書懇話会二十年の歩み』(1988年)といった業界団体の年史にも「自社紹介」がある。

【図7】『医書同業会八十周年誌』(1971年)より。飯田書店のような小売書店も掲載されている。

■出版業界団体系③――全国出版物卸商業協同組合(1981年)、若葉会(1985年・1995年)

ここまでが「見つける」に収録した「ミニ社史」の掲載先だ。以降は今回の『出版社「ミニ社史」事典』から初めて収録する典拠を紹介する。

『全国出版物卸商業協同組合三十年の歩み』(1981年)は「バーゲンブック」(ゾッキ本・特価本・自由価格本ともいわれ、出版社の都合により定価よりも安い価格で販売される本)の業界団体である全国出版物卸商業協同組合の年史。「第三部 組合を担う人々」に54社の「会社の歴史」がある(代表者・社屋の写真あり)。

出版社の営業部門の親睦団体である若葉会(1950年創立)の年史である『若葉会 : 三十五年の歩み』(1985年)にも会員社紹介がある。扉ページに「会員各社の作成によるため、内容構成の一部及び、体裁などに異ったものがあります。ご了承ください」とある通り体裁は社ごとに違うが、追補版である45年史『若葉会 : 一九八五~一九九四』(1995年)の会員社紹介は1頁2社の定型に収まっている。35年史(ハードカバー)は都立中央図書館など数館に所蔵があるが、45年史(ソフトカバー)はどこも所蔵しておらず珍しい一冊といえる。

連載第41回で取り上げた直販画報業界の年史『業界六十年史』(1977年)にも「会員紹介と会社案内」という項目があるが、これは国際情報社、国際文化情報社、世界文化社といった最大手の出版社が掲載されておらず、出版社よりは販売会社が主と判断して今回の事典には収録しなかった。

【図8】『若葉会 : 一九八五~一九九四』(1995年)は珍しい。「海文堂出版」の自社紹介は『若葉会 : 三十五年の歩み』(1985年)所収。

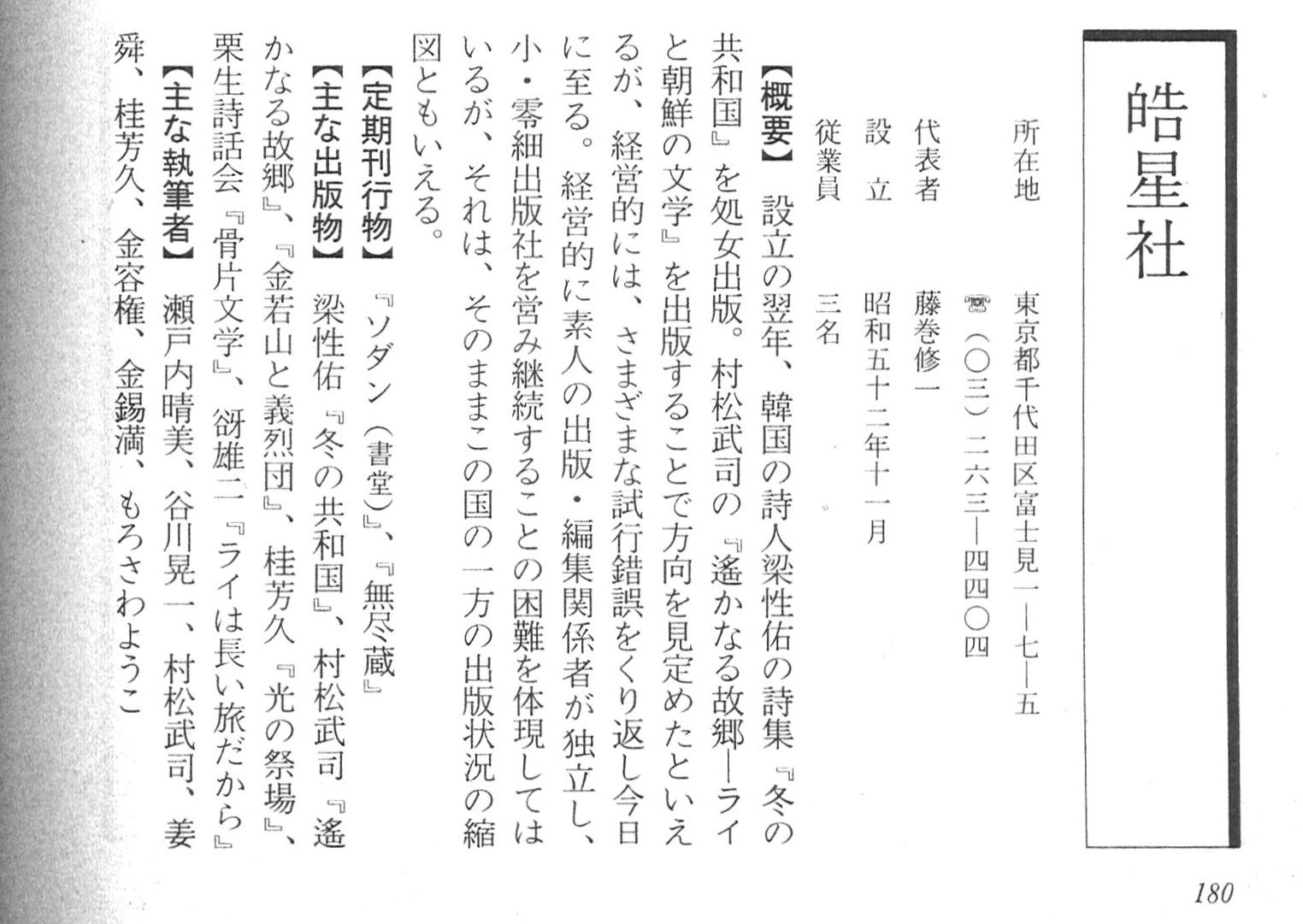

■出版業界団体系④――東京書籍商組合(1912年)

戦前の業界団体・東京書籍商組合が大正元年(1912年)に出した『東京書籍商組合史及組合員概歴』。その「概歴」パートは、最古の出版紳士録だ【図9】。「いろは書房-三輪逸次郎」のように一応「出版社-人物」の形になっているが「六盟館」のように社名のみのものもある。当初は収録を見送るつもりでいたが「今回は質よりも量を重視した方がよい」との小林昌樹所長の助言に従い、年代を大きく遡るが収録することにした。

戦前の業界紳士録には『日本出版大観』(出版タイムス社、1930年。金沢文圃閣から『出版・書籍商人物情報大観』として複製)、『出版人名鑑』(新聞之新聞社、1932年。金沢文圃閣から『帝国日本の書籍商史』として複製)、『現代出版業大鑑』(現代出版業大鑑刊行会、1935年。日本図書センターから『出版文化人名辞典』3巻として複製)、『全国書籍商総覧 昭和10年版』(新聞之新聞社、1935年。日本図書センターから『出版文化人名辞典』4巻として複製)などがあるが、これらの情報は未整理のため今回は収録を諦めた。

金沢文圃閣から『出版社調査事典――昭和戦前期』(2017年)として複製が出た『昭和八年版 出版名鑑』(1933年)には、まとまった「自社紹介」はないが、出版人の肖像写真や「著名出版関係者出身府県別一覧」「著名書籍店創業年月日一覧」等々ユニークな資料が多く「出版関係会社要録(イロハ順)」には設立年月、資本金、社長・役員名などがある。これも未整理のため未収録とした。

【図9】『東京書籍商組合史及組合員概歴』(1912年)の紳士録パート。大手広告代理店へと発展した博報堂の創業者・瀬木博尚の名もみえる。

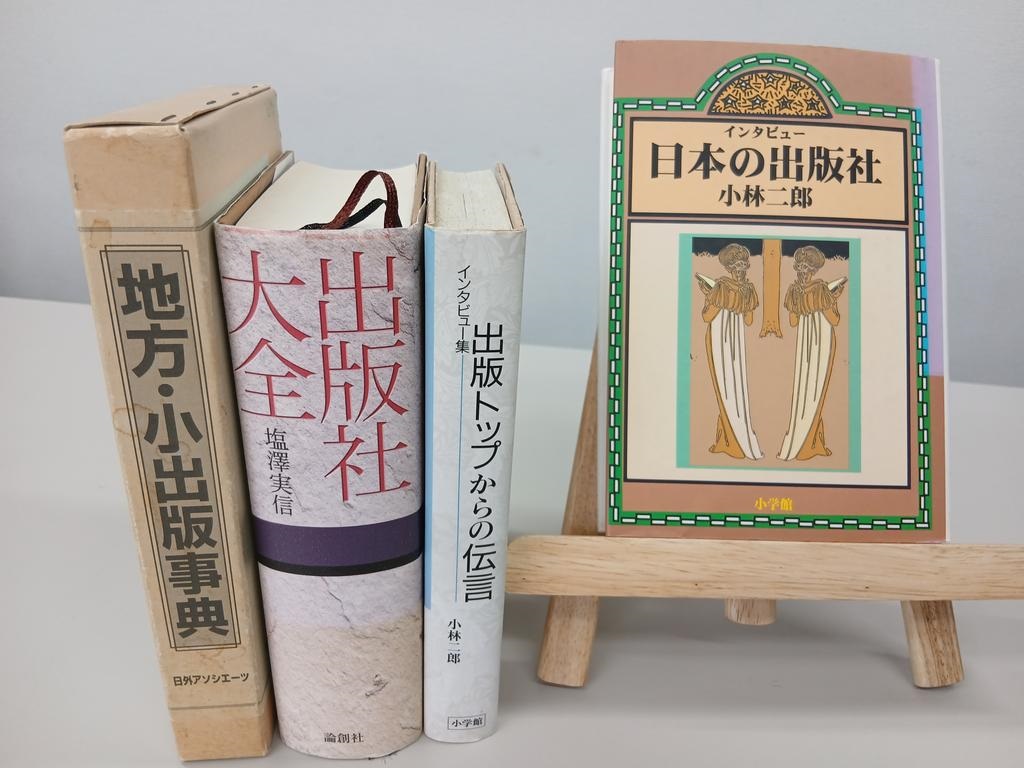

■出版社取材系①――インタビュー本(1992年・1998年)、出版社「事典」(2003年)、アンケート本(1997年)

『出版トップからの伝言』(1992年)と、その続編『インタビュー日本の出版社』(1998年)はともに小学館から刊行された当時の出版社首脳へのインタビュー集である【図10】。もとは全国有名書店の会・書店新風会の月刊会報「新風」に連載された、当時の会長・小林二郎(群馬県の老舗書肆・煥乎堂社長)がホスト役の「ジローのトップ対談」をまとめたもの。この中に「会社のプロフィール」があり、その中身については取材先の出版社のチェックが入っていると考えるのが妥当だろう。

同じく出版社に取材したものとしては、出版ジャーナリストの塩澤実信(1930~)が「日販通信」で10年にわたった連載をまとめた900頁近い大冊『出版社大全』(2003年、論創社)があり、こちらが120社を収録している。これはもっとも手頃な出版社「事典」といえるもの。

私の古巣である日外アソシエーツが1997年に刊行した『地方・小出版事典』は連載第29回でも使用したが、全国各地の小出版社に対してアンケートを行い、それを集成した出版社事典だ。刊行から30年近く経つので、そろそろ続編を出してほしいものである。

【図10】この項で取り上げた4冊。『出版社大全』(2003年)の厚さが際立つ。他の3冊も薄い本ではないのだが……。

■出版社取材系②――取材者が明らかではない書籍(1934年・1959~1977年・1981年)

戦前に静岡県沼津にあった古典社といえば、『図書週報』(1930~改題『古本月報』〜1947年)という書物趣味ネットワーク誌(金沢文圃閣からの複製あり)や『古本年鑑』を出していたことで知る人ぞ知る。同社は一度『図書案内』(1939年)という年鑑的な書籍を出しており(国会図書館未所蔵)、その中に収録されている「全国出版業者略歴全集」には各社多くて5行くらいの紹介文がある。

金沢文圃閣から『高度成長期の出版社調査事典』(全8巻)として複製が刊行された『出版社要録 昭和34年度 第一篇・第二篇』(東京産経興信所、1959年)、『出版社調査録 昭和40年版』(丸之内興信所、1965年)、『出版社調査録 昭和44年版(第2版)』(丸之内リサーチセンター、1969年)、『多様化する出版業界――360社の実態調査 1971年版(第3版)』(丸之内リサーチセンター、1971年)、『転換期にある出版業界――360社の実態調査 1974年版(第4版)』(丸之内リサーチセンター、1973年)、『出版社調査録 1976年版(第5版)』(丸之内リサーチセンター、1975年)、『出版社調査録 1978年版(第6版)』(丸之内リサーチセンター、1977年)は調査会社による出版社調査で、連載第39回で紹介している。

最後に取り上げる現代出版研究会編『全国出版社ガイド』(流動出版、1981年)は、総会屋雑誌『流動』の特集などをベースにした出版社紹介本。弊社(皓星社)は本書にしか登場しないが、創業間もない弊社をよく取り上げたものだ【図11】。

【図11】創業間もない弊社の紹介文。『全国出版社ガイド』(1981年)より。

■という訳で……

以上40タイトル余に収録されたミニ社史情報を、出版社名を見出しにして引けるようにした『出版社「ミニ社史」事典』(仮)は、コミックマーケット106の2日目、8月17日(日)の東ツ36a、近代出版研究所で頒布予定です。前回「見るには」の751社に比べ、3倍増の約2300社を採録しました。

レファレンス司書の方には日外アソシエーツの「人物レファレンス事典」の出版社バージョンと説明したらわかってもらえるかしらん。鋭意作成中なので、まだご覧に入れられる版面も無くてですね……。

決まっているのは

1)出版社名を見出しにして、どの書籍に、その出版社の紹介が載っているかがわかる

2)ついでに単行本の社史の有無もわかるようにする

3)解説パート(今回の記事)を収録

4)『著作権台帳』第1版(1951年)の出版社「自社紹介」を転載

というところ。いつも「近代出版研究叢書・資料編」シリーズは頒価2000円ですが、今回は大増量のため値上げすると思います。すみません。ですが、いままで無かった出版社調査のための社史インデックスとなるはずです。

残部は弊社ウェブストアにて販売予定です。乞うご期待!

☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。