第45回 雑本の殿堂・なごみ堂さんからの掘り出し――岡本正(保健同人社)の遺稿集『病上手の死下手』

河原努(皓星社・近代出版研究所)

■なごみ堂さん、来たる

ある日、昼飯を済ませて会社に戻ると「古本屋さんが訪ねてきていますよ。応接室でお待ちです。なごみ堂さんという方」と言われた。え、なごみ堂さん?

古本屋さんで仲の良い人は何人かいるが、なごみ堂さんとは古本道(?)の先輩ぐろりやさんのお友達として少しお話した程度で、一面識の間柄といってよい。お店に伺ったことも一度だけで、そのことは以前に連載第21回で書いた。私は書物蔵(@shomotsubugyo)さん、カラサキ・アユミ(@fuguhugu)さんの後ろにひっそりといただけなのだがなあ。

改めて紹介すると、なごみ堂は埼玉県蕨市の駅前にある(正確には「あった」)、いわゆる街の古本屋さん【図1】。ただし、ただの古本屋ではなく、なごみ堂の凄さは昭和の雑本ばかりを集約した棚作りにあり、一言でいうと“雑本の殿堂”(※1)だ。狭い店内に雑本“だけ”が詰まっており、ある種の古本マニア(例えばカラサキさん)にとっては天国のような店なのだ。そんななごみ堂が閉店するというニュースは、一部の古本人士に衝撃を与えていたのであった。

【図1】在りし日のなごみ堂の外観。撮影:カラサキ・アユミ

※1 古本屋に定番の文学書や学術書が無いから、特にそう感じるのだろう。

■なごみ堂、場所を変えて続けるんだって

なごみ堂さんにご挨拶すると「いや、古物商許可証の更新でこっちに出てきてね」。「え、閉店するんじゃないんですか?」「友人の好意もあってアパートの一室で1000冊ほどで続けることにしたんですよ」。ホッ。

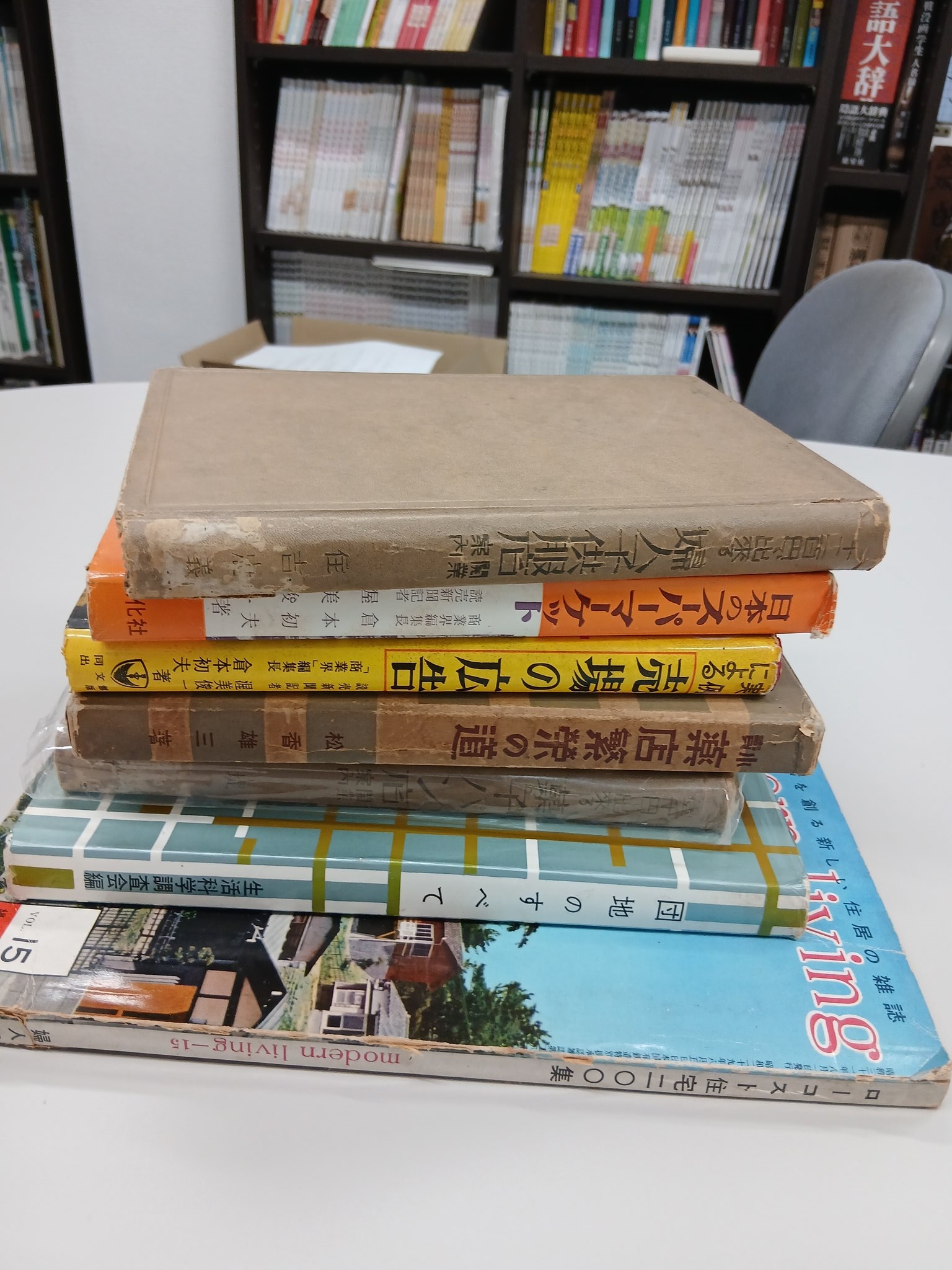

弊社に寄られた理由だが……「この前カラサキさんが来てくれていっぱい買っていってくれたんだけど、持ち帰れなかった本があってね。彼女が欲しそうにしていたから、タダでいいから着払いで送ってあげて【図2】」。なんと太っ腹ななごみ堂さん。それにしてもカラサキさん、愛されているなあ。

「こちらは書物蔵さんに。この『五月廿五日の紋白蝶』という本はね、鳥海書房(※2)で拾ったの。モンシロチョウの本じゃないから安かった。中身は出版関係」。こんな本、見たことも聞いたこともないぞ。さすが雑本の殿堂……。

【図2】これらの本を私に託すために訪ねてくださったのだった

※2 神田神保町にある動植物、昆虫、釣り、園芸など自然科学関連書の専門古書店。ヨミはとりうみしょぼう。

■小林昌樹-平山亜佐子の配信でビックリ

4月26日の夜、久しぶりに平山亜佐子さんがシラスで配信している有料動画「平山亜佐子のこちら文献調査局」の配信に立ち会った。『近代出版研究2025』と『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)の2冊について小林昌樹所長に話してほしい、ついては場所は皓星社でやりたいと平山さんから申し出があったのだった。弊社から配信していた第1期(2023/3/4~8/27)の「平山亜佐子と小林昌樹のこちら文献調査局」から2年ぶりになる。

その配信がこちら。冒頭30分は無料で見られるが、配信のマクラとして小林さんがその日の昼になごみ堂さんを訪れた話をして、買ってきた本の紹介を始めた。

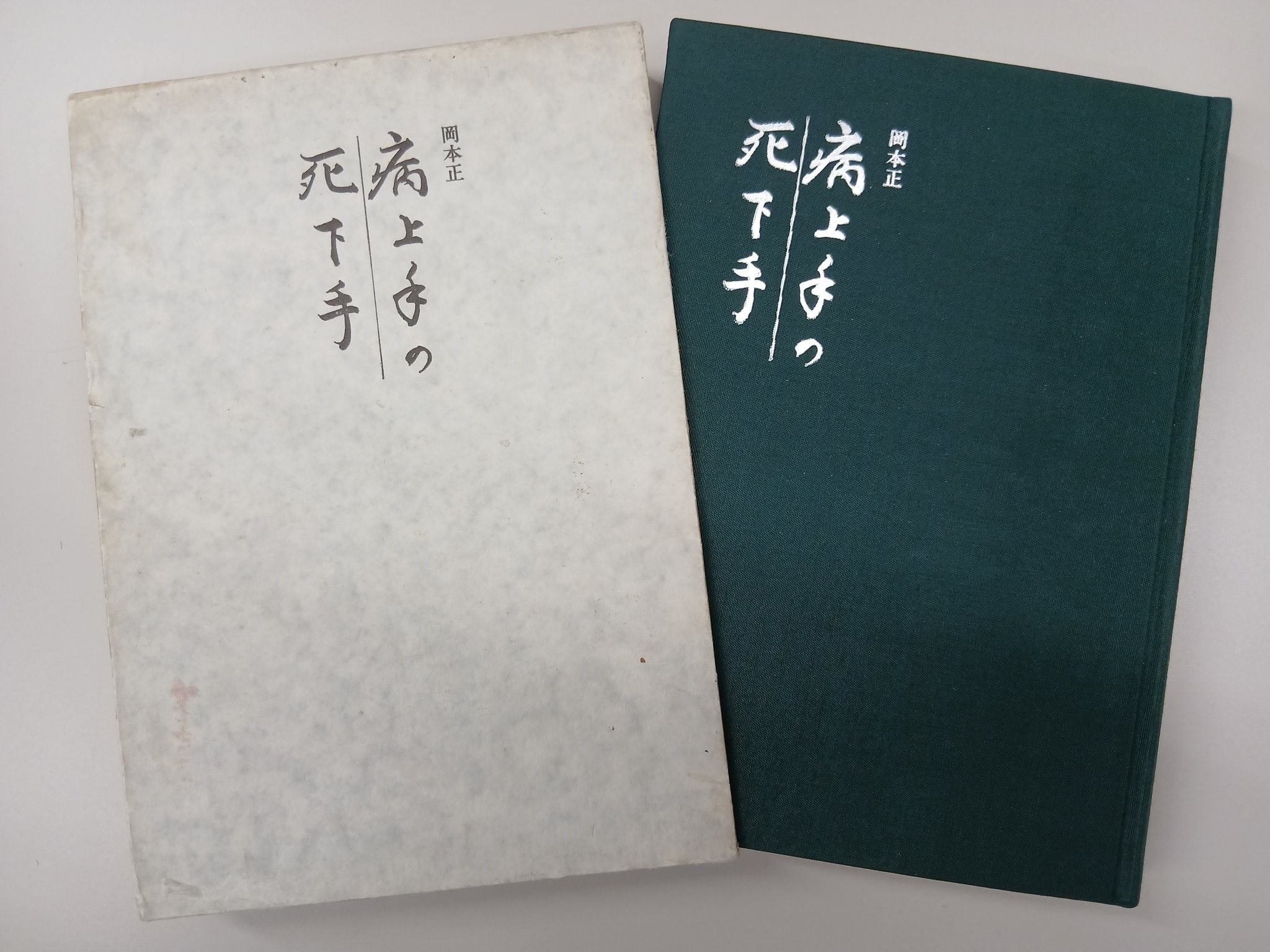

その中の一冊に岡本正『病上手の死下手』(保健同人社、昭和55年)があった【図3】。タイトルに聞き覚えがあって、思わず紹介の途中に口を挟んでしまったが、もう探していることも忘れていた探究書だった。そもそもどこでこの本の存在を知ったのかも忘れてしまったが、探していたのはもちろん出版人の饅頭本だからだ。値付けは600円で、半額セールだと300円。この本を探している人は他にいないと思うし、それを取り扱っているなごみ堂。さすが雑本の殿堂……。

【図3】岡本正『病上手の死下手』

■『病上手の死下手』

『病上手の死下手』は保健同人社に勤めていた医事評論家、医学ジャーナリストの岡本正の遺稿集だ。「体験記」「私と結核」「思い出の医学記事」の三部からなり、「体験記」は死の原因となったがん発症からの記録、「私と結核」「思い出の医学記事」は自伝パートである。「あとがき」の日付は昭和54年(1979年)12月13日、訃報は55年(1980年)1月11日、書籍の発行日は55年6月20日で、本人の意識のあるうちに脱稿し、没後にまとめられたことになる。「私と結核」というパートがあるように、岡本は若き日に結核を病み、療養生活を送った。同書の序文で保健同人社創業者の大渡順二は書く。

岡本正は若くして東洋文学を志した気鋭の青年学徒でしたが、中途にして結核を患い、結核の闘病を通じて医療・医学の諸問題に首をつきこむようになりました。(中略)その岡本正は、結核との闘いでは勝利したものの、こんどは思いもよらないガンに蝕まれて、さる一月他界しました。だが岡本正は、その最後の死の日まで、よき病人として自分を客観化し、医者の医学の立場とは別の、私たちで謂いならわしている「患者学」の立場で、病み通し、生き抜きました。これは壮烈な戦死にも譬えるべき、新しい医学記者の死でありました。本書は、その岡本正の克明な闘病の記録として、岡本正の遺言のままに出版するものです。(中略)病床で必死になって書き綴った彼の原稿や、奥さんや速記者に与えた口述を読むと、彼の患者学的な発想や意欲が、随所に私たちに迫ってきて、「あともう半歳も彼に与えたらば」という気持が胸につかえてきて残念です。だが、それだけに彼の意あまった無念さが、私たちに別の気迫で襲って来るのを覚えます。

■保健同人社について

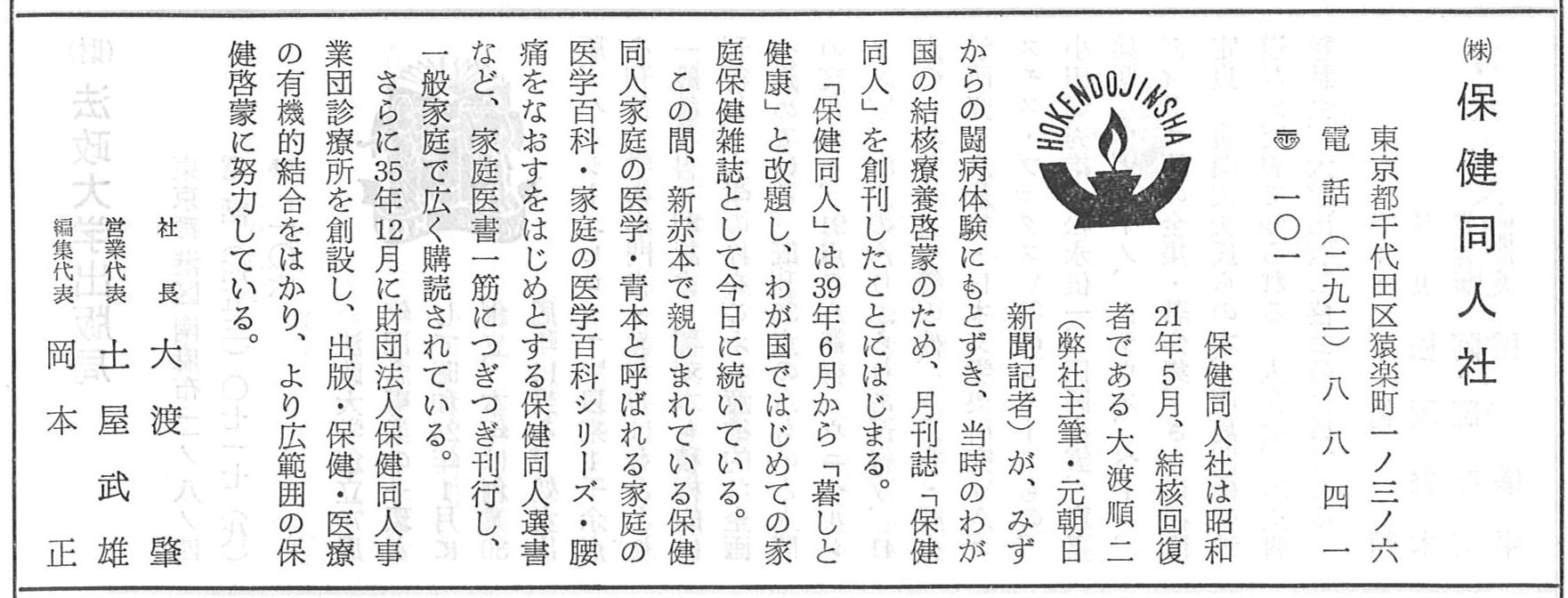

保健同人社は、朝日新聞で政治経済部次長を務めた大渡順二により創業された。戦時中の昭和18年(1943年)、大渡は結核を発病し、敗戦まで絶対安静の療養生活を送った。この闘病経験から結核啓蒙のジャーナリズムの必要性を痛感、21年5月保健同人社を創業し、月刊誌『保健同人』を発行。24年に出版した隈部英雄『結核の正しい知識』は“結核療養のバイブル”といわれた。39年雑誌名を『保健同人』から『暮しと健康』とし家庭医学雑誌に衣替え。44年家庭医学書でも累計300万部を超え“新赤本”と呼ばれるロングセラーを出す一方で予防医学にも力を入れ、29年守屋博との共同創案で国立東京第一病院において「短期間入院特別健康精査室」を開設、これが我が国における人間ドックの嚆矢となった。35年には財団法人保健同人事業団を発足させ保健同人診療所を開設。出版・保健・医療の有機的結合を図り、平成元年(1989年)には「心の相談室」を開設。電話と面接によるメンタルヘルス相談を開始。現在は三井物産の子会社となり、令和4年(2022年)にはヒューマン・フロンティア株式会社と合併して株式会社保健同人フロンティアに社名変更した。

【図4】保健同人社の自社紹介。編集代表に岡本の名がある。『日販三十年のあゆみ』より

■保健同人社と岡本青年の出会い

岡本正は東京府立二中(現・都立立川高校)を卒業して東京商科大学予科を受験した際、筆記試験合格後の身体検査でツベルクリン反応が出て、結核罹患が発覚、健康上の理由で不合格となった。以来5年間の浪人を余儀なくされたのち、回復者として浦和高校から東京帝国大学文学部支那哲学支那文学科に進んだ。同学科を選んだ理由は「東大の入学には試験がなく、すべてが高等学校からの内申書によってきめられた。私が支那哲学支那文学科を選んだのは、この学科がいつの年でも定員にみたないことを知っていたからである」(『病上手の死下手』222頁)。

昭和21年(1946年)正月、学生課を訪れた岡本青年は、めざとく主事の机の上に一枚の葉書を見つけた。「アルバイトを求む。医学部または文学部の学生に限る」。それは結核予防会内の一室に事務所を構えた保健同人社からのものだった。結核の回復者で文学部の学生だから自分が最適任、と渋る主事から葉書を巻き上げて保健同人社を訪ねた岡本は、同じ結核の回復者であり、結核の予防と治療の知識啓蒙に燃えていた大渡に惚れ込んだ。1月から『保健同人』創刊号が出た5月下旬までアルバイトとして働き、取材して記事を書いたり、近在の結核療養所を訪ねて投稿作品を集めたりした。その後は同社に入社、大渡をして「わが社の最高スタッフである。私のベターハーフでもあるが、私のもたない天稟をもった医学記者である」と評されるまでに至った。

■これも妻への愛情か

昭和49年(1974年)5月、体調不良を覚えた岡本は会社の診療所を訪ねた。診察した医師はがんを疑ったが、とっさに「大腸の筋腫です」という偽りの診断を岡本に伝える。入院・手術をして無事に退院、このとき岡本は大腸筋腫がきわめて稀な病気であることを調べあげ、がんの疑いを持ったが、告知はなされないまま終わった。

その4年後の53年11月、肝臓への転移が発覚。今度も告知はなされず肝臓の膿腫として治療が進められたが、54年8月28日、一日おきに打たれている注射が丸山ワクチン(※3)ではないかという疑いを妻に尋ねる。

「きょう西荻中央病院にうちにゆく注射は、丸山ワクチンなのかね」とさりげなくきいてみる。光恵(筆者注・岡本の妻)はあわてて首を振るが、すでに目に大きな涙がある。こんな光恵を追いつめるのは、たいへん残酷なことであるが「ぼく自身はどんなことを聞いても、けっして動揺しないから、ほんとうのことをいいなさい」と求める。光恵はただ黙って泣くばかりであった。私はその涙に、私の病気の、肝膿瘍ではなく、肝臓ガンであるとの確証を見た。

昨年暮れ、私が肝膿瘍の診断を受けた時点で、それが肝臓ガンであるという事実は、すくなくとも診療所の村田先生と大渡社長だけには告げられたものと思う。「きみが知ったのは、いつのことだい」ときく。光恵はいっそうかたく口をつぐんだが、涙とともに、順天堂へ三度目の入院をしたときですと答える。(『病上手の死下手』109頁。以下引用は同書)

岡本は丸山ワクチンにいわれるほど効果がないことを知っていたが、注射を打ち続けることを選び「これも光恵への愛情だと思った」と書いている。

※3 丸山千里(日本医科大学学長)が開発した皮膚結核の治療薬。後年がん治療に用いられるようになり“がんの特効薬”として大きな話題を呼んだが、その薬効を証明されていない。現在は有償治験薬としてがん患者に供給されている

■締め切り日は、早めに知っていた方がよかった

自身がそう長くないことを悟った岡本は、9月から原稿の執筆をはじめる。10月3日には闘病記のテープ吹き込みを始めたが、「体験記」パートは10月8日を最後に終わる。

これからあと、何日生きていることができるのか。そして、私のこんどの病気についての日記のテ―プ吹き込みは、まもなく終わろうとしている。それが終わったあと、途中でやめた手記の執筆に再びとりかかることにする。一日一時間机に向かうことができるか、二時間机に向かうことができるか、それはわからない。いつまでその努力をつづけることができるかもわからない。私の手記の執筆は未完のまま終わるかもしれない。しかし、それはそれでもいいのではないかと思う。

(145-146頁)

主治医であった順天堂大学消化器内科の栗原稔は弔辞のなかで書く。

最後に看取っていただいた荒木仲先生のおられる西荻中央病院に御見舞いにうかがったときも「ガンの告知はきわめて難しい問題ですね」と一般論として受けとめられる余裕をおもちでした。ただ一言、私の胸につきささっているのは、「やはり、締め切り日は、早めに知っていた方がよかった」といわれたことです。

(154頁)

私自身も抱えているライフワーク(近代日本出版史の情報整理)があるので、先がわかるのなら「締め切り日」を教えてもらいたい。もっとも岡本の時代(およそ50年前)に比べてがんが治る病気になってきたこともあって、がん告知も一般的になったはずだ。

同書はご子息・岡本誠さんの手によりご自身のブログに掲載され、全文が読めるようになっている。ご興味の方はご一読ください。

○岡本正(おかもと・ただし)

筆名=岡田越郎

保健同人社取締役 医事評論家

大正10年(1921年)2月20日~昭和55年(1980年)1月11日

【出生地】東京市浅草区猿屋町(東京都台東区)

【学歴】浦和高校→東京帝国大学文学部支那哲学支那文学科

【経歴】父の岡本徳太郎は映画会社勤務を経て独立し、複数の映画館を経営。7人きょうだい(4男3女)の長男で、東京・浅草で生まれ、西荻で育つ。東京府立二中(現・都立立川高校)から東京商科大学予科を受験、筆記試験合格後の身体検査でツベルクリン反応が出て、健康上の理由で不合格となる。以後、結核の転地療養生活を送りつつ5年間の浪人を余儀なくされたが、回復者として浦和高校に進学。昭和19年8月海軍に召集されるも主治医から渡されたレントゲン写真の故もあってか正式入団前に帰郷となった。20年例年定員に満たないことを理由に志望した東京帝国大学文学部支那哲学支那文学科に進学。21年学生課に来ていた保健同人社のアルバイト募集に応募して結核療養雑誌『保健同人』の創刊に参画、そのまま同社に入社。その後、結核の再発により再び長い療養生活の後、仕事に復帰。健康雑誌『これから』編集部、業務部、企画部を経て、35年財団法人保健同人事業団の設立に伴い同事務局長。37年より『保健同人』の編集を兼務、40年まで同誌が改題した『暮しと健康』の編集責任者を務めた。以後は主に図書出版部門を担当する傍ら、医事評論家、医学ジャーナリストとして活躍。結核の闘病経験をもとに医療問題に筆を振るった。最晩年にがんを病み、残された時間で原稿を執筆。没後に遺稿集『病上手の死下手』が編まれた。保健同人社創業者の大渡順二との共著に『医者のかかり方・実用編』がある。

【参考】『病上手の死下手』岡本正〔著〕/保健同人社/1980.6

☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。