第43回 倉橋膝下から出た水谷三郎(実教出版)と笠原洪平(工学図書)

河原努(皓星社・近代出版研究所)

■前回の続きになります

先月は「工業振興から出版界へ――工政会出版部や工業図書を興した倉橋藤治郎の足跡」と題し、戦前に他分野から出版業界に参入して出版統制団体の重役も務めた倉橋藤治郎を取り上げた。その際に水谷三郎『倉橋さんの憶い出 : 私の知っている倉橋さん』(私家版、昭和22年)と笠原洪平『ささやかな回想』(修学館、平成元年)の2冊を参考にした。その著者2人のことも併せて書くと分量が多すぎる上に雑然としてしまうので、水谷、笠原については今月にまとめて取り上げることにした。

■水谷三郎の情報源は自治体史の“人物編”

まずは先輩にあたる水谷の資料を探してみる。私が『出版文化人物事典』(日外アソシエーツ、平成25年)で水谷を立項した際は、金沢文圃閣から復刻された『出版書籍商人物事典』(平成22年)に依拠しつつ、当時唯一の出版人物の人名事典であった鈴木徹造『出版人物事典』(出版ニュース社、平成8年)を参照したのだった。『倉橋さんの憶い出』では水谷はほとんど自分の事を語っておらず、他の著書である『教科書懇話会の歴史』(教科書懇話会清算人、昭和36年)、『教科書談義』(市ケ谷出版社、昭和38年)、『二世哥沢芝勢以伝』(二世哥沢芝勢以伝刊行会、昭和42年)にも記述はなさそうだ。

代表取締役を務めた実教出版には社史『50年の足跡』(平成4年)があるが、国会図書館、都立中央図書館と23区の区立図書館、日本一の社史コレクションを誇る神奈川県立川崎図書館のいずれにも所蔵がなく、「CiNii Books」でようやく宇都宮大学附属図書館のみ所蔵していると出てきたが、さすがに足を運べない。

そこでインターネットを検索すると、養老町教育委員会が作っている「養老町の歴史文化資源」というウェブサイトに水谷についての記述があった。水谷をひとことで言うと、教科書出版の偉人ということになろうか。

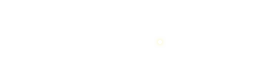

末尾を見ると参考資料に「■養老町 1978『養老町史 通史編 下巻』」が挙げられていた(【図1】)。ああ、自治体史の“人物編”ね。『石川県史』『金沢市史』といった自治体史の中には、郷土の偉人を顕彰するパートが含まれることがある。それも僅々数頁のものもあれば、100頁を超す場合や、自治体によっては単独で一巻を成す場合すらある。

現在弊社で開発中の新データベース「じんぶつプラス」に登載するため、私は各県の自治体史の“人物編”を確認する作業を続けている。――このDBが成長していくと現在では参照しづらい自治体史の“人物編”を検索できるようになります。来年4月正式リリースですのでご期待下さい(以上宣伝でした)――ちなみに、膨大なそれらを見ていて気づいたのは、戦前から昭和中期にかけて(古いものほど)“人物編”が多いが、今世紀に近づくとほとんど無くなるということだった。「郷土の偉人の顕彰」という意識が希薄になってきて、自治体史のフォーマットから外れてきたことを感じる。

【図1】『養老町史 通史編 下巻』の水谷三郎の箇所

■酒屋の番頭から出版界へ――笠原洪平の場合

つづいて笠原洪平である。『ささやかな回想』によると、明治45年(1912年)5月新潟県八千浦村(現・上越市)に小さな網元の息子として生まれたが(※1)、大正3年(1914年)4月満2歳にも満たない頃に母を急性腎不全で亡くした。「おかげで私は母の愛情を知らない人間となり、その後の運命も変わったものとなる」(p159)。小学校2年生の9年9月、洪平少年は酒造業を営んでいた父の妹に引き取られ埼玉県梅園村(現・越生町)に移り住み、「運よくよき従姉、従兄に恵まれ、兄弟同様に叔母の慈愛の中で育てられる。叔母にはよく叱られたが、怒られた覚えはほとんどない。叱ると怒るとではえらい違いようである」(p160)。

小学校の成績がよかったことから、急遽郷里の直江津農商学校(現・新潟県立直江津中等教育学校)商業科に進むことになった。同校を卒業すると叔母への恩義から佐藤酒造店に帰参し、番頭見習として酒屋修業にいそしむも、どうしても酒屋商売になじめず、また叔父の急病により後を継ぐことになった従兄・佐藤義三と仕事上で意見が合わず、思い切って転職を決意した。

昭和6年(1931年)その従兄に伴われて訪れたのが、倉橋藤治郎が経営する出版社・工政会出版部であった。従兄と倉橋は大阪高等工業学校の先輩後輩であり(従兄は醸造科、倉橋は窯業科)、従兄はなにかと倉橋に世話になっていたという。

※1 『ささやかな回想』のどこにも誕生日の記述は無い。「国立国会図書館デジタルコレクション」で検索すると『現代人物事典 : 出身県別 東日本版』(サン・データ・システム、昭和55年)などで「5月8日生」と分かるのだが、実は『日本出版百年史年表』の出版社創業の項目の中に創業者の生年月日が記されていることがあり、笠原の場合は「工学図書(株式会社)創業(笠原洪平,1912.5.8~).工学書出版.」とあった。

■東京大空襲の猛火から会社を守る

時は進んで太平洋戦争末期の昭和20年3月、笠原は工政会出版部が発展した産業図書に在職していた。3月9日夜、お茶ノ水-秋葉原間の国電(※2)高架線下にあった会社で宿直をしていた笠原は下町一帯を襲った東京大空襲に巻き込まれた。

いま当夜の状況を回想すると、九日深夜空襲警報の鳴りしきる中を、今までは一万メートルもの高度で飛来してきていたB29が、驚くなかれ二〇〇メートルの超低空大編隊で東京駅方面から襲ってきたのである。その姿たるや、まるで巨大な翼を拡げた悪魔の怪鳥を思わせる恐ろしいもので、それが秋葉原駅付近一帯の上空に達するや、焼夷弾の雨あられの投下が開始され、瞬時にして路上といわず建物といわずいっせいに火を吹き出した。(p175)

「二〇〇メートル」とあるのは「二〇〇〇メートル」の誤記だろう。約10メートルの道を隔てた北側にあった大料亭「花家」(木造二階建て)は紅蓮の炎を噴き上げていたが、会社は木造モルタル造ではあるもののガード下なので上からの焼夷弾を考えずに済み、神田川対岸の神田淡路町方面には火が上がっていないので、いざとなれば昌平橋を渡って逃げれば良いと腹をくくった笠原は、賄いの夫婦を励まして防火活動のために踏みとどまった。火勢の一番強かったときは文字通り焼けつくような熱さを感じたほどだったが、火熱で破れたガラス戸内側の床に水を撒いて火の粉での発火を防ぎ、モルタルの壁面にじゃんじゃん水をかけ、また隣から火が出たらひとたまりも無いと無人であった隣の松下洋紙店の中にも入って撒水した結果、なんとか社屋を守り切った。同じガード下で焼け残ったのは、自社と隣の洋紙店、さらにその隣にあった堅牢な鉄筋コンクリート造で窓ガラスもしっかりしていた同業の理工図書だけであった。

翌朝出社してきた倉橋はこれに感激し、空襲の余燼さめやらぬ路上で表彰式を挙行した。さらに翌日あった会合でこの話を披露すると出版業界に知れ渡り、出版報国団から表彰状と金一封を受けるというおまけも付いた。

※2 今でこそ鉄道はJRなどによる民営だが、当時は国が鉄道を運営しており、大都市周辺で運転された近距離専用電車または近距離専用電車線を指して“国電”といった。鉄道院、鉄道省時代は“院電”“省電”と呼ばれていた。

■硫黄島行きを免れる

これに先立つ昭和19年7月、一週間ほど38度台の高熱が続き、病の床に臥せっていた笠原に召集令状が届いた。炎天下、指定先へ赴き身体検査を受けたが、39度の熱のため即日帰郷になった。熱は数日後に下がり、原因は過労によるものと思われた。このときに召集を受けた部隊は十中八九、硫黄島に派遣される予定であり、笠原は「あのとき私が普通の健康状態で応召していたら、恐らく硫黄島の土と化していたに違いありません」(p283)と述懐している。

■名伯楽であった倉橋と、もう一人の門下生・宇野豊蔵の証言

『ささやかな回想』の末尾に、のちに実教出版社長を務めた宇野豊蔵の「倉橋門下生・笠原さんと私」と題された一文が寄せられている。

笠原さんと私は、工業図書株式会社(現・産業図書)、実業教科書株式会社(現・実教出版)の創立者、初代社長倉橋藤治郎さんから、それぞれの分野において薫陶を受けて今日に至った。

笠原さんは私が工業図書に入社したときにはすでに先輩社員で、社内では仕事熱心、真面目人間と称されていた。当時私は営業に属し、営業部長は故萩原誠三郎さんで、思いがけず出版社に就職してとまどっている私を懇切丁寧に指導され、後年どれだけ役立ったか忘れ得ない。また、編集部長は故水谷三郎さんで、私とは実教出版創立以来苦楽を共にしてきた間柄である。

萩原誠三郎は北隆館の出身で、工業図書を経て、昭和22年9月三共出版を創業し、理工学関係図書を中心とした出版を展開。笠原も36年に独立して工学図書を興し、理工学関係図書を出版した。会社を出たもの、残ったものとそれぞれだが、倉橋は名伯楽であったともいえそうだ。

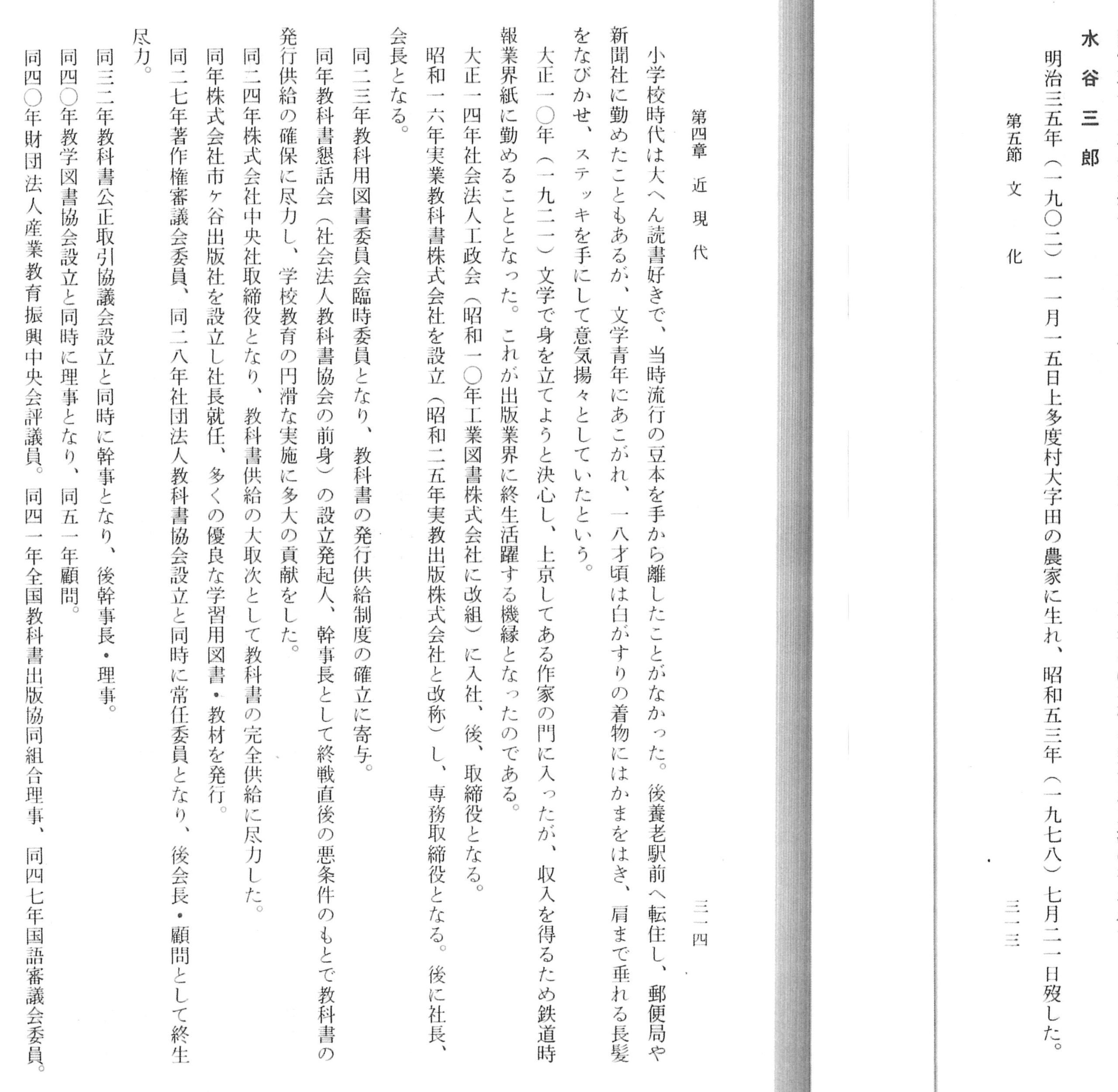

また、宇野は『出版クラブだより』昭和53年11月10日号に水谷の追悼文「実教出版 水谷三郎さんを憶う」を寄せている【図2】。そこには「水谷さんが、最も尊敬し、師事した当社の創立者で初代社長故倉橋藤治郎さん(昭和二十一年四月五日没)の祥月命日には、倒れる直前まで墓参をつづけ、師への道義を全うした。これは、わたしたち凡人に到底真似のできないことである」と書かれていた。占領初期の紙を手に入れにくい時期に倉橋の追悼記を出版した水谷の恩人への思慕は、亡くなるまで継続していた。

【図2】この時代の『出版クラブだより』は追悼文などがとても充実している。隣の記事も金原元の追悼文

○水谷三郎(みずたに・さぶろう)

実教出版社長 市ケ谷出版社社長 教科書協会会長

明治35年(1902年)11月15日~昭和53年(1978年)7月21日

【出生地】岐阜県養老郡上多度村(養老町)

【学歴】名古屋逓信講習所卒

【経歴】農家の生まれ。名古屋逓信講習所を卒業。大正10年文学で身を立てようと上京、ある作家の門下となり、収入を得るために鉄道時報業界紙に職を得る。13年社団法人工政会に入る。14年同会に出版部が開設されてからは一貫して出版業務に携わり、昭和10年同部が工業図書株式会社に改称すると編集・出版を担当。16年農業・工業・水産などの実業科目教科書出版を専門とする実業教科書株式会社の設立に伴い専務となり、21年代表取締役に就任。25年実教出版株式会社に社名変更。同社の社長、会長を務めた。28年市ケ谷出版社を設立して社長。一方、23年教科書懇話会(現・教科書協会)の設立発起人、幹事長として終戦直後の悪条件下で教科書発行・供給の確保に尽力。48~50年同会長。日本出版クラブ評議員、著作権審議会委員、国語審議会委員なども歴任した。工政会出版部、工業図書、実業教科書を創立した倉橋藤治郎に師事、21年に倉橋が急逝すると、22年に故人を偲んで『倉橋さんの憶い出』を出版。亡くなる直前まで、倉橋の祥月命日には墓参を欠かさなかったという。また、25年から母校の上多度小学校に毎月10冊ほどの優良図書を寄贈し続け、それらは「水谷文庫」として児童に利用されている。他の著書に『教科書談義』などがある。

【参考】『養老町史 通史編 下巻』養老町/1978、『出版書籍商人物事典』帆刈芳之助〔著〕、金沢文圃閣編集部〔編〕/金沢文圃閣/2010、『出版クラブだより』1978.11.10

○笠原洪平(かさはら・こうへい)

工学図書創業者

明治45年(1912年)5月8日~平成12年(2000年)8月26日

【出生地】新潟県中頸城郡八千浦村(上越市)

【学歴】直江津農商学校商業科卒

【経歴】生家は新潟県八千浦村(現・上越市)の網元で、幼い頃に母を亡くした。大正9年埼玉県梅園村(現・越生町)で酒造業を営む父の妹に引き取られる。14年梅園小学校尋常科を卒業すると郷里の直江津農商学校商業科に進む。同校を出ると叔母への恩義から梅園村に戻り佐藤酒造店の番頭見習となるが、叔父の急病により急遽家を継ぐことになった従兄と意見が合わず、他業種への転身を決意。昭和6年従兄の学校の先輩である倉橋藤治郎を紹介され、倉橋が率いる工政会出版部に入社。10年同社改組により工業図書となり営業係長、19年戦時の企業整備で産業図書となり経理課長。同年応召するが高熱のため即日帰郷。配属先の部隊は硫黄島に派遣される予定で、九死に一生を得た。20年3月の東京大空襲の際には秋葉原の高架線下にあった産業図書で宿直をしており、踏みとどまって防火作業に努め、会社を火災から守りきった。22年取締役営業部長、25年常務。36年独立して工学図書を創業した。32年日本書籍出版協会の創立に参画、業務担当の常任理事を務める。のち日本出版クラブ評議員。平成元年回想録『ささやかな回想』を出版。『トーハン週報』平成12年9月15日号では8月28日没。

【参考】『ささやかな回想』笠原洪平〔筆〕/修学館/1989.3、『出版クラブだより』2000.11.1

☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。