第48回 社史のない出版社の歴史を調べるには(続)――夏コミで『出版社〈ミニ社史〉横断索引』を出します

河原努(皓星社・近代出版研究所)

■夏コミ原稿をようやく入稿しました

前回第47回の冒頭で「末尾に人物経歴が付かない回は、実は本意ではない(例えばコミケ同人誌の紹介回や『近代出版研究』裏話回)」と述懐しておいて何だが、今回の連載も人物経歴は付きません……。

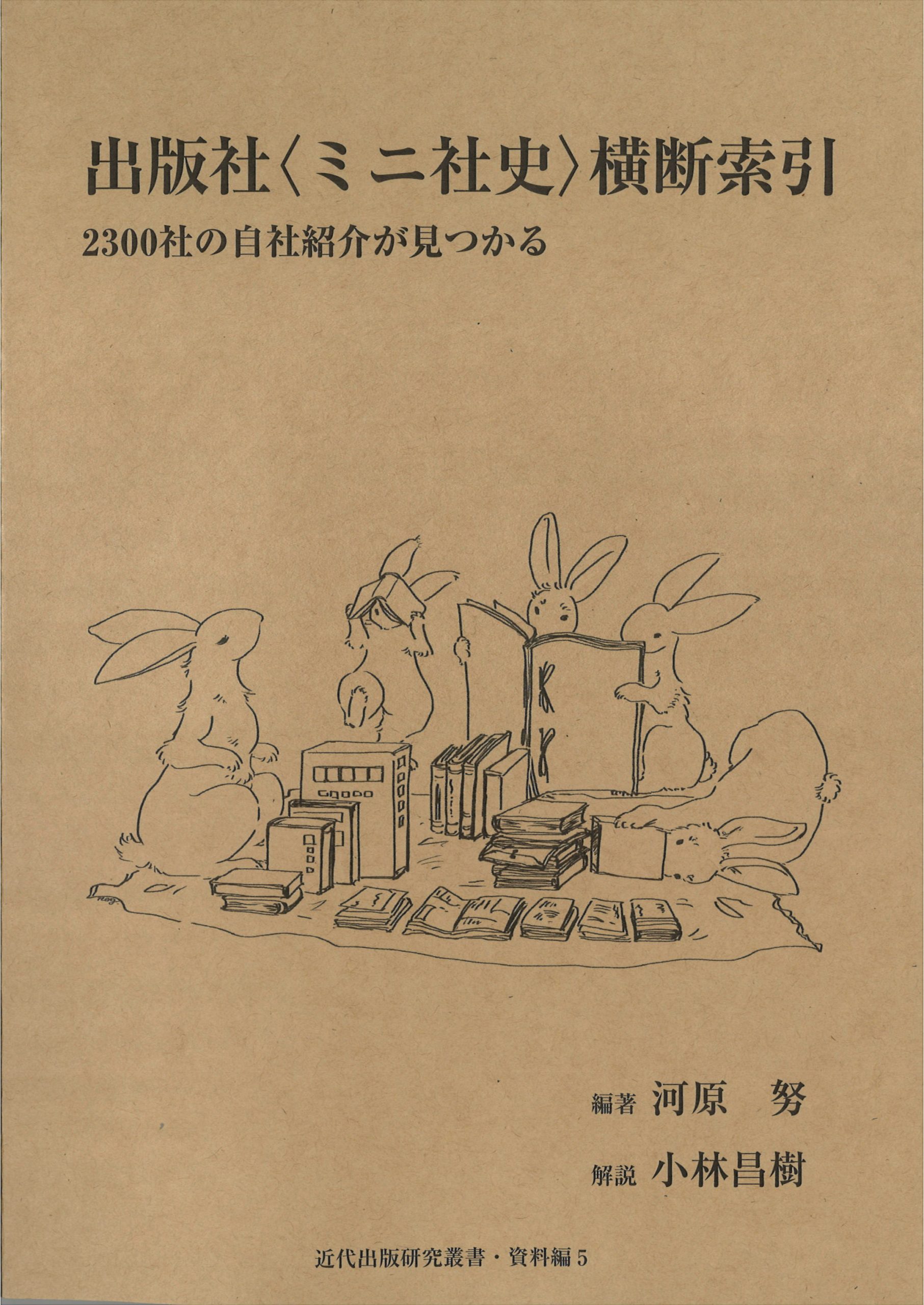

先月末に近代出版研究所の総力を結集してようやく『出版社〈ミニ社史〉横断索引』を入稿しました。前回予告と書名が微妙に違っていますが、研究所員の森洋介さんから「モデルにした日外アソシエーツの『人物レファレンス事典』はサ、項目の所に最低限人物同定できる情報――職業・肩書、生没年月日、出生・出身地など――が入っているから事典といえるけどサ。これはその要素が全てにあるわけではないから“事典”とは言えないじゃない」と指摘され、より正確な表現として「横断索引」に変更しました。カッコも「」ではなく〈〉がいいよ、って。

そんな訳で、今から何かを読んで書くには仕込みの時間がなさ過ぎるので、同人誌の編集過程で新しく気がついた出版資料の紹介をしてお茶を濁すことにしました。次に「新発見」の資料を列挙します。

【図1】「人物レファレンス事典」(右)には人物を同定するデータがあるが、『出版社〈ミニ社史〉横断索引』(左)には出版社を同定するデータはあったりなかったり。

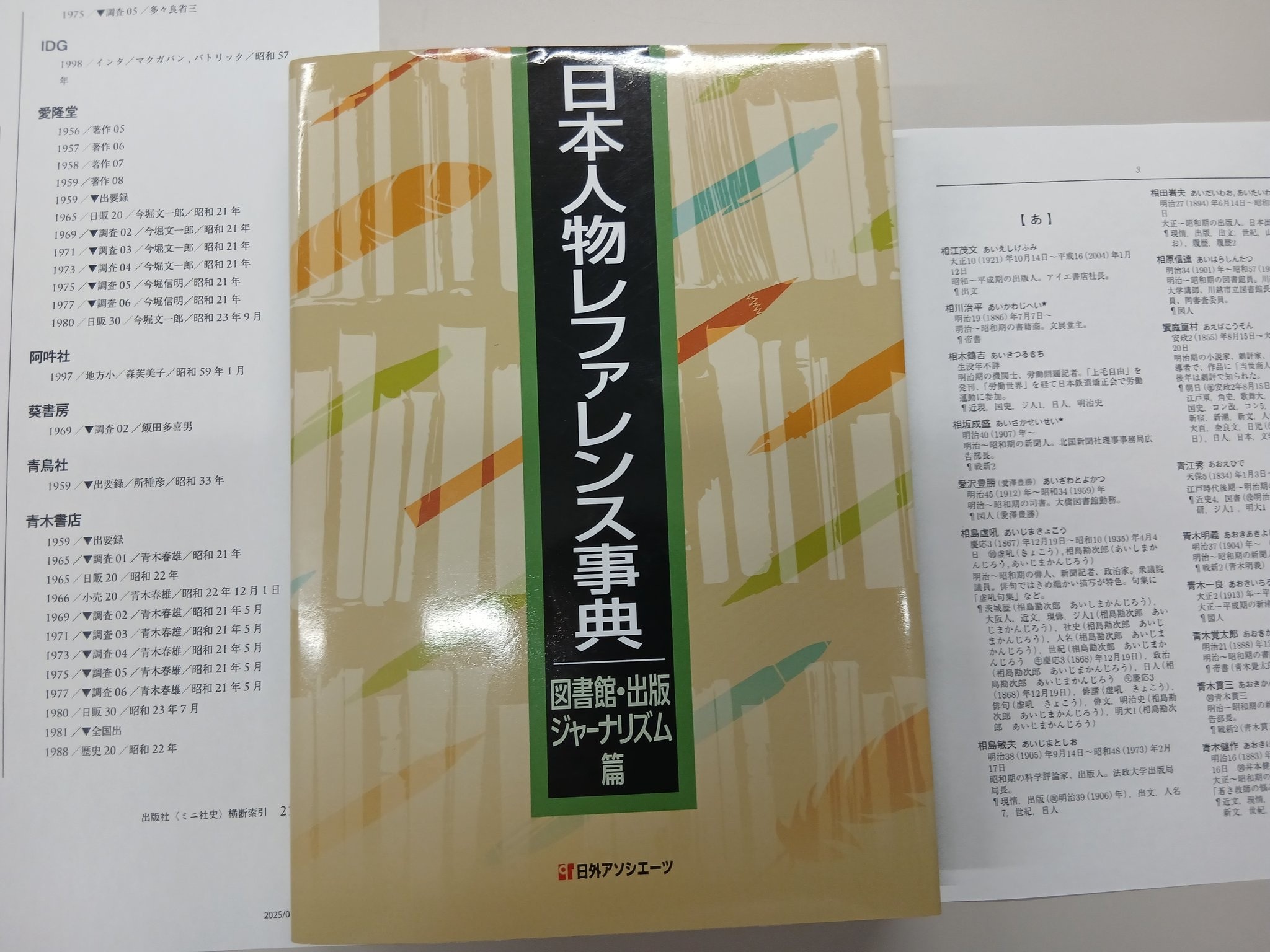

■高沢皓司・内野祐共編『出版社NOW』(凱風社、1985)

前回の原稿を書いている最中に「他に出版社事典のようなものがないか」と、ふと思い立って国会図書館(NDL)で『地方・小出版事典』(日外アソシエーツ、1997)と同じ分類記号「023.035」で引いてみたところ出てきた1冊【図2】。2025年8月現在、NDLデジタルコレクションでは「館内限定」扱いだったので、すぐに購入した。

編者・高沢皓司による「まえがき」を読むと『出版社〈ミニ社史〉横断索引』に採録した、現代出版研究会編『全国出版社ガイド』(流動出版、1981)の増補改訂版だと判明。前版にあたる『全国出版社ガイド』は265社を収録していたが、『出版社NOW』では292社に増えていて、中身もわずか三年の盛衰で前版から1割近く削除されたとのこと(新版発行元の凱風社まで除かれているのは謙譲と言うべきか)。弊社=皓星社は引き続き掲載されていた。『出版社〈ミニ社史〉横断索引』に是非採録したかったが、さすがにもう一度組版をやり直す訳にはいかないので、泣く泣く採録を断念した。

帯に「就職の手引きとして読書情報として出版界を知るために/●全国の出版社292社を取り上げ解説●」とあり、ハンディなマスコミ就職希望者のガイド本として作られたようだ。

【図2】装丁は違うが中身は『全国出版社ガイド』を引き継いでいる。

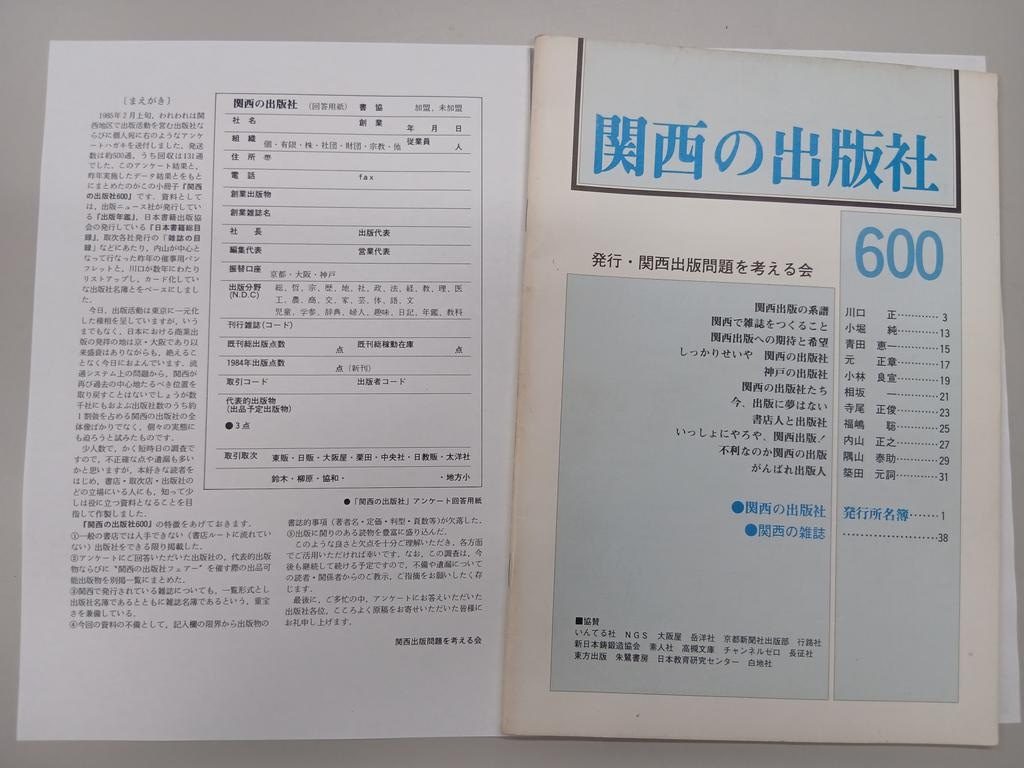

■内山正之・川口正編『関西の出版社600』(関西出版問題を考える会、1985)

これも同じく「023.035」でNDLサーチを引いてみたところ出てきた1冊で、現在は「図書館・個人送信サービス」でインターネット公開されている【図3】。

中身はアンケートを主体とした名簿ながら、表2にハガキ大のアンケート回答用紙そのものを載せているところが珍しく、実用的な「住所」「電話番号」「出版分野」「取引取次」「取引コード」などに加えて、「創業年月日」「従業員数」「創業出版物・雑誌名」といった出版史的に重要な意味を持つことも尋ねている。返答してない会社が多いものの、一部は回答を返してくれており、貴重な資料となっている。

パラパラめくっているうちに内山正之(駸々堂出版)という名前が目に飛び込んできて「あれ、昨日BOOK MARKET 2025の設営に行ったときに挨拶した、西日本出版社の内山さんなのでは?!」と驚いた。ちょうど小林昌樹所長が訪ねてきたので「こんな資料を見つけてNDLでは見られるんだけど「日本の古本屋」には無いのよね」と話すと「そういうのは作った人の手許には何部か残っているものなんだよ」と。

翌日店番に行ったBOOK MARKET 2025の2日目、内山さんに「私は近代出版史の周辺にいるんですが、昨日『関西の出版社600』という資料に気がつきまして。あれって内山さんが作ったものなんですか?」とお尋ねしたら「ああ、そうですよ。当時大阪で出版された本は“サカホン”と呼ばれて差別されていてね。なにくそっ、と思って関西の出版社で力を合わせようと声をかけて作ったんです」。「ところでこちら余部がありますか? もしあるようでしたら分けていただくことは……?」「確か家にまだ少しあったような……戻ったらお送りしますよ」「すいません、よろしくお願いします!」ということで、タダでは恐縮なので皓星社ブースにとって返して自著『出版人物落ち穂ひろい 趣味の近代日本出版史』と交換ということにしていただいた。内山さん、どうもありがとうございました!

【図3】表紙(右)と表2(左)。アンケート用紙を見せている本は他に見たことがない。

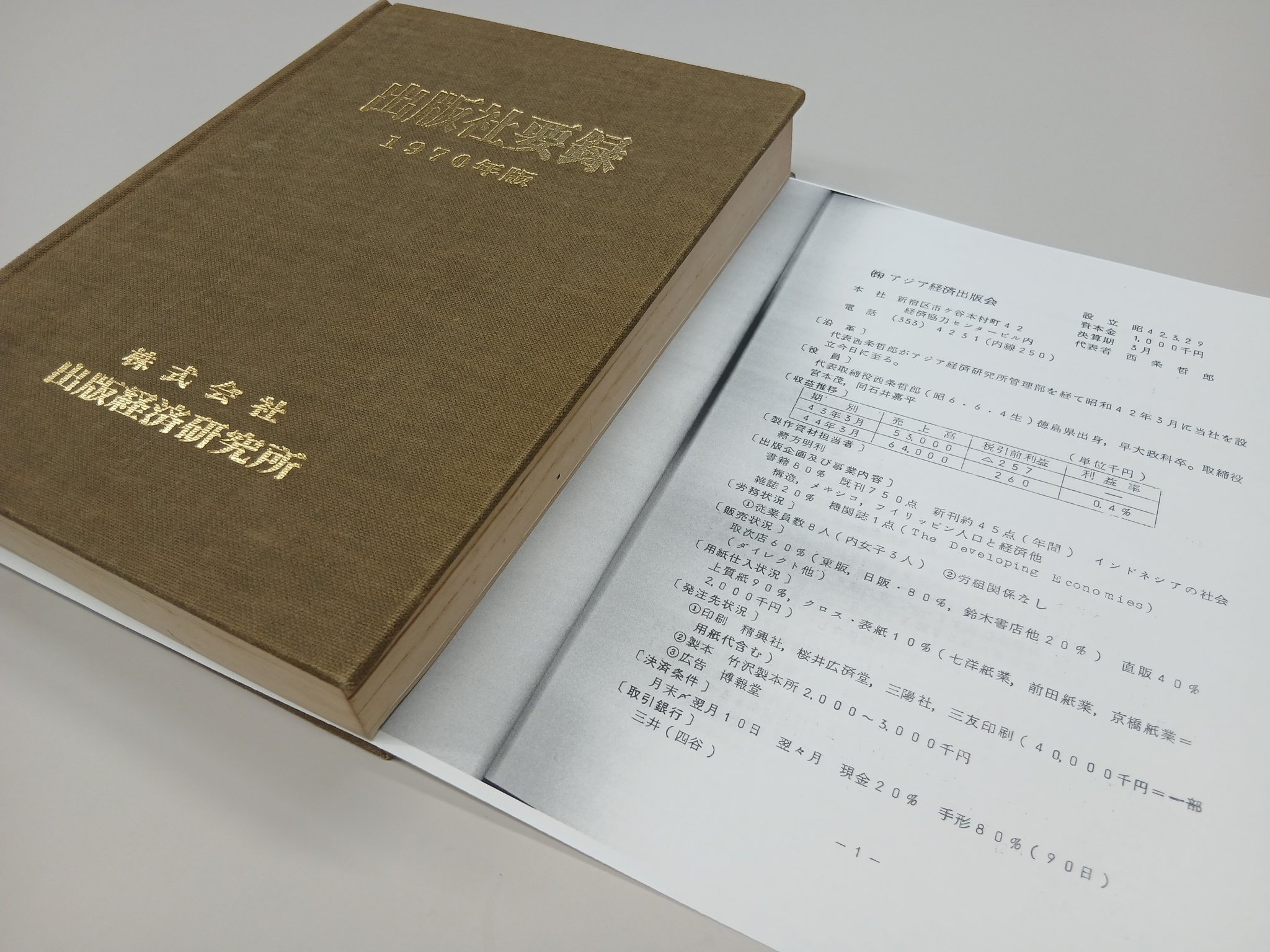

■『出版社要録 1970年版』(出版経済研究所、1970)

これは小林所長が「こういうのも家にあったよ~」と持ってきてくれた資料【図4】。“出版社内情調査もの”(※1)の一種。類書は金沢文圃閣から『高度成長期の出版社調査事典』(全8巻)として複製が刊行され、今回の『出版社〈ミニ社史〉横断索引』にて採録済みである。その第一巻収録の『出版社要録 1959年版』と書名が同一なのだが、違う系統のものか。第一部は各社アンケート回答に基づき、第二部は独自調査によるとのことで、類書がもっぱら独自調査で出版社自身の確認を経たか怪しいのとはやや趣きを異にする。1970年版以降も続刊したのかどうかも気になる。

【図4】どこにも所蔵が無い。厚さがあり、内容は右の感じ。

以上、入稿直前にポロポロと未知の出版資料に気がついたのですが、これらを含めた横断索引を作る予定は当面ありません。他にもこういう出版社の基礎情報が載っている資料があるよ、ということをご存じの方はご連絡をいただければ幸いです。

※1 稲岡勝先生は「リサーチもの」という言葉を使っていた。小林所長は「興信所もの」と呼んでいる。

■という訳で改めまして……

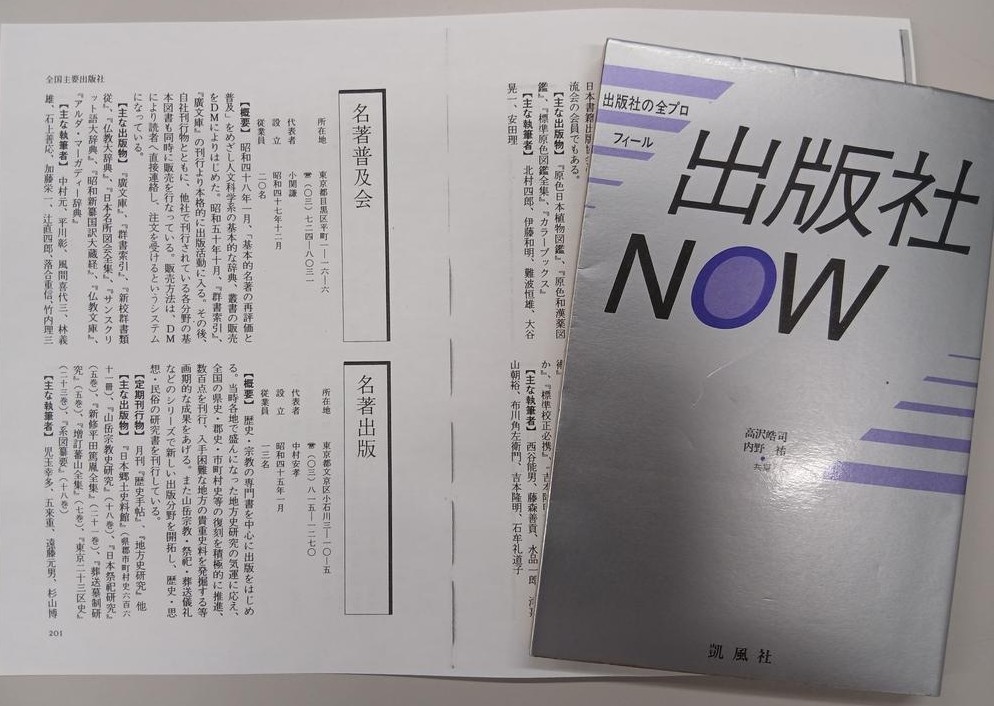

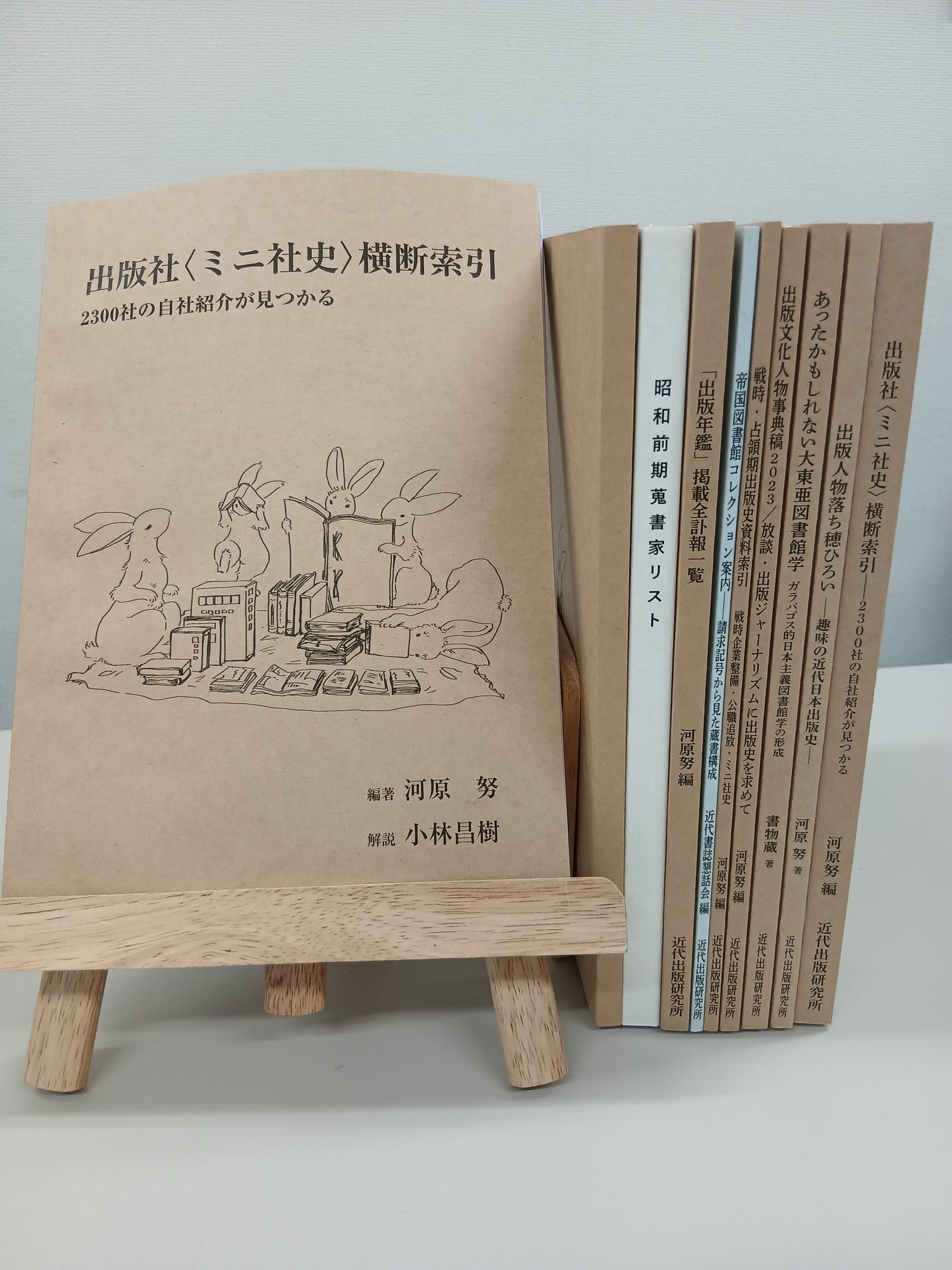

今回の夏コミ新刊、『出版社〈ミニ社史〉横断索引』は272ページ、頒価3000円になりました【図5】。前回公表した内容に、次のものを追加しました。

【前回公表していた内容】

1)出版社名を見出しにして、どの書籍に、その出版社の紹介が載っているかがわかる

2)上記(※連載第47回)の解説パートを収録

→研究所員・森さんの添削が入りました。

3)『著作権台帳』第1版(1951年)の出版社「自社紹介」を転載

→「館内限定」で見られないと思って転載を決めたが、実は「図書館・個人送信サービス」に変更されインターネットで見られるようになった模様。

【新たに追加したもの】

4)『図書案内』(古典社、1934)収録の「全国出版業者略歴全集」を転載

→『図書案内』は古書業界紙・趣味誌『図書週報』を出していた静岡県沼津の古典社の出版物で、国会図書館未所蔵。いくつかの大学図書館には所蔵されていますが、なかなか目にする機会がないと思うので転載しました。

5)小林昌樹の解説「本書『出版社〈ミニ社史〉横断索引』の意義と活用法――社史のない出版社の社史を探す――」を収録。

→全6頁で本書の解説を書いてもらいました。

6)出版社の単行本の社史の有無がわかる

→時間がなかったので書名まで挙げる余裕がなかったのですが、存在の有無については社名の後ろに「*」を付けてわかるようにしました。近代出版研究所の3人が知る限りの文献に当たっています(→■補足を参照)。

コミックマーケット106の2日目、8月17日(日)の東ツ36aで頒布予定です。売れ残りは弊社ウェブストアで取り扱う予定ですが、同人誌はなかなか増刷できるものではありませんので、気になったら買いましょう。小林所長によるこちらのポストもご参照ください(むしろこちらの方が有用性がわかりやすいと思います)。

【図5】歴代の「近代出版研究叢書」の中でも突出した厚さ。『昭和前期蒐書家リスト』(左の2冊、背文字のないものと白いもの)は叢書外で、2刷(白いもの)はいつもと違う紙を使っているので……。

■補足 単行本の出版社史について

実は、単行本で出た社史について一番よい解題書誌というものが過去に存在した。

上記2)の本書「凡例・解題」を書き改めた際、次のように記した。

単行本の社史のある出版社には、末尾に「*」を付けた。社史の有無は、国立国会図書館および、日本随一の社史コレクションを構築している神奈川県立川崎図書館の所蔵分をベースに適宜追補した。創業者の伝記・追悼文集等は社史に含まないものとする。出版業界の社史については業界紙「文化通信」1987年10月26日、1988年1月11日、2月1日、3月14日、4月11日、5月30日、7月4日、8月29日、10月24日、11月14日、1989年1月1日、1月16日、3月6日に全9回+補訂版4回の「出版業界「近代化100年」社史・伝記等総目録」という出版研究家・久保田幸穂による解題書誌がある。久保田については知る所が無く、ご存じの方はご教示ください。

一方で、小林所長の解説に拠ると、社史以外については次のような状況にある。

■採録されていない資料たち(正史でないもの)――裏面史、伝記、追悼録

社史がある社には社名項目末に「*」を付けたが、パンフレットなどを含め、その記述量にかかわらず単行の正史がある場合に限った。よって、創業者の伝記、自伝、追悼録など、正史に代わる本があっても正史がなければ「*」を付けなかった。それらについて調べたければ、さしあたり、稲岡勝監修『出版文化人物事典:江戸から近現代・出版人1600 人』(日外アソシエーツ、2013)を入手して、その団体名、出版社名索引を引き、本文の人名項目にある参考文献欄を見てほしい。『日本出版関係書目』(日本エディタースクール出版部、2003)も役に立つ。

他にも『日本出版関係書目』「凡例」の「5 主な出版関係参考文献」に挙がっている文献が色々あるし、それ以外では『マスコミ文献集大成』(東京社、1974)や『マスコミ文献大事典 II』(日本図書センター、2003)の「社史編」も見た。その中でも、研究所3人の意見では「出版業界「近代化100年」社史・伝記等総目録」が最も良い出版社史に関する解題書誌であり、これを入力・公表して増補改訂を加える形での新しいレファレンス・ツールを構想している。

つきましては久保田幸穂さんについてご存じの方は、情報をお寄せください。どうかよろしくお願いいたします。

☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。