第44回 特別編・『近代出版研究』第4号の編集余話

河原努(皓星社・近代出版研究所)

■今年も編集余話を書きます

今月の10日、近代出版研究所の年刊研究誌『近代出版研究』第4号が発売になりました【図1】。これまで「第22回 特別編・『近代出版研究』第2号の編集余話」「第33回 特別編・『近代出版研究』第3号を刊行しました」と書いてきて、結局編集作業に追われてメルマガ連載の“仕込み”が出来ないから裏話でお茶を濁しているんだな……と気がつきました。今回は416ページと前回より96ページ増となったので、単純計算だと労力も25%増になるのかしらん。

ちなみに昨年同様、今月の「日本の古本屋」メールマガジンに、編集部が弊誌について書く予定になっております。そちらは総論的な書き方になるはずなので、拙稿はあくまで黒衣からみた裏話を。

【図1】『近代出版研究』4号の表紙

■紀田順一郎先生のご寄稿

編集長の小林さんは、本誌創刊時から私淑している紀田先生に献本を差し上げ、そのたびに丁寧な御礼状を頂いていた。本誌について話す折々に「紀田先生にインタビューをお願い出来ないか」という話は出ていたので、正式にお願いしてみることになった。直接お目にかかるのは難しいとのことでメール・インタビューをお願いして、4号で「小特集」をしようと決まったのは令和5年(2023年)9月のこと。まだ3号の編集途中のことだ。

主に伺いたいのは小林さんが愛読している古書ミステリについてだが、どういう風にお伺いかするを決めかねて半年以上が過ぎた頃、紀田先生から「ミステリ執筆の経緯や裏話について、Q&Aのスタイルでまとめてみたいと思います」というご提案をいただいた。それが本特集の目玉である「古本屋探偵登場まで――夾竹桃の花咲けば」である。

■陰の編集者・藤元直樹さん

もともと、紀田先生へのインタビュー+各分野にわたる紀田先生の足跡をまとめる小論+アンケート+著作一覧/略年譜、という構成で考えていたので、昨年夏くらいから小論とアンケートの準備を始めた。ここで大活躍したのが常連寄稿者である藤元直樹さんである。

特集についてメールでやりとりした際「私としては、紀田さんの体系化志向というか、それを実現させる膂力に関心があるので「アンソロジスト・紀田順一郎」ってテーマで東雅夫さんあたりに書いてもらうってのはどうでしょう。←言うのはタダ」と提案を受けた。この提案で「そうか、アンソロジストの側面もお持ちだった」という発見があり一項を設けることになった。とにかく弊誌は「薄謝の同人雑誌めいたもの」であるためプロの方々には声をかけづらいのが実情なのだが、藤元さんは「東さんは知っているから」と繋いでくださり、東さんによる「紀田先生とアンソロジー」の原稿が誕生した。

そして荒俣宏さん。紀田先生の特集をする以上、紀田先生の兄弟弟子かつ総領弟子である荒俣さんに巻頭を飾って貰いたい。が、伝手が無い。この話を藤元さんにすると荒俣さんもご存じとのこと。「一応、皓星社が仕事、頼みたそうにしてるんで、連絡来たら前向きに検討してあげてっ、ってなことを以前、送ったよ…たしか」。そしてしばらくすると、なんと荒俣さんから紀田先生の特集をするならぜひお引き受けしたく、という連絡が届いたのだった。

他にも「ふと思ったんですが、頁数に余裕があるなら、入れそこなってる映画ネタにトライしてみる?」との提案で、アンケートの形で河田隆史さんに証言をいただいたり。会津信吾さんや小西昌幸さんに事前に連絡してくださったのも藤元さんで、今号での陰の編集者ぶりには感謝の言葉もありません。

■片山杜秀さんインタビュー

紀田順一郎特集と同時に動いていたのは、片山杜秀さんへのロングインタビューだった。

この記事を書くために過去の日記を見ていると、なんと2023年4月の段階で片山さんにご登場願いたい、という構想があったことが判明した。それも藤元さんを交えたメールのやりとりが残っていた。以下は藤元さんのメールからの引用。

そういや毎週毎週、古書展で軽く数箱分買っていく片山杜秀を思い出し、あれはどうなってるのか是非、取材して欲しいと強く思いましたよ(最近はどうか知らないけどコロナ前は、ずっとそんな感じだったよねえ)。いや、工場の巨大な倉庫を借りるか買うかして住まいにして、本を置き放題なのはわかるが、整理をどうしてるんだよっ、と。あと、最近も何度か地震でそれなりに揺れてて、絶対ぶちまけられているはず、と思うんだが大丈夫なのかとか。片山さんちを取材したいってメディアはいっぱいありそうなのに実現していないところを見ると難しい案件だという気はするけれど、ぶちあたっていただきたい。

事態が動いたのは2024年2月。私自身は2008年に古巣でお仕事をご一緒し、その後何度かトークイベントなどでご挨拶をして面識は得ていたが、ここ十数年はお目にかかっていなかった。古巣でご一緒した本は『日本の作曲家:近現代音楽人名事典』(日外アソシエーツ、平成20年)。この本については次項に譲るとして、ある若い司書の友人から「『日本の作曲家』、あれは凄い本です!」と絶賛された翌日の週末古書展で、片山さんと遭遇したのだった。以下、河原日記より。

(前日のこともあったので)意を決して「すいません、片山先生ですよね?」と話しかけると「はい!片山です!」と答えてくださったので「以前に日外アソシエーツでIさんと『日本の作曲家』を作った河原です」とご挨拶。「あー、ご無沙汰しております!」と。違う版元にいること、いま『近代出版研究』という雑誌を作っていて、いまその編集長の小林さんという人が一緒にいるので紹介したいのですが……というと「是非!」とのことで、小林さんを紹介。『近代出版研究』への寄稿をお願いする。片山さんは最近はあまり古書展にも来られず、この時間に来るのは10年ぶりくらいとのこと。

それで少し先の6月の土曜日の午後にお時間をいただくことになり、お話を伺うことができたのだった。抱腹絶倒の話は削除の余地がなく、そのまま全部収めたら60頁近くなってしまった。

私としては、自分だけの体験であった『日本の作曲家』製作時の思い出、夜の十時過ぎまで半日以上かかった原稿読み合わせがやっと終わった後に、片山さんが窓の外を見て「……今から駅前に行くと、ブックオフやっていますかねぇ」と感に堪えない感じで仰ったあの一場面を、紙の上に残すことができて、本当によかった。

■『日本の作曲家:近現代音楽人名事典』について

これは完全に余談だが、記しておきたい。私は日外アソシエーツでは人名データベース「WHO」の構築が本業で、書籍編集にはノータッチだった(2011年以降は年2冊ほど関わっていくのだが)。書籍編集部にはIさんという1期下の編集者がおり、彼女とはお互いどんな球(話題)を投げても取れる間柄で、同志的な紐帯で結ばれていた。

彼女の下で『日本の写真家』『植物文化人物事典』『日本の映画人』『日本の作曲家』『日本の創業者』などの人名事典に外注者として関わり(適宜、外注に出す際に社員が私的時間で受ける)、鵜匠(Iさん=編集)と鵜(私とその友人の前河賢二=人名項目の書き手)としてそれらの本を仕上げた。それら一連の本は編集者と外注者の意欲がみなぎっていて、他の人が手がけた本とクオリティが明らかに違っている。特に佐藤忠男監修の『日本の映画人』、片山杜秀・細川周平監修の『日本の作曲家』は姉妹編でもある二高峰だ。

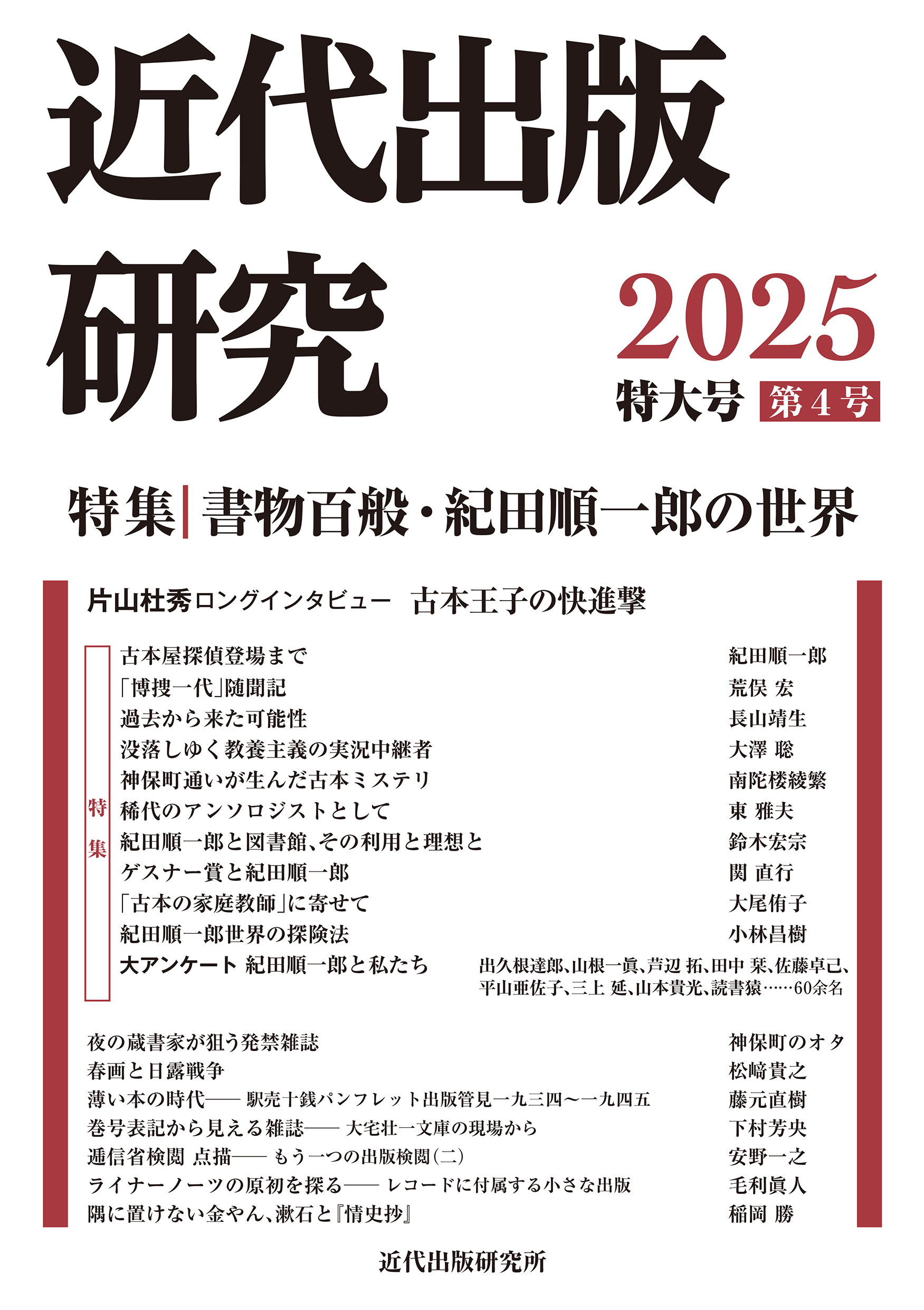

この二冊は、生きている人(現存者)と死んでいる人(物故者)が混在した人物事典で、生きている人は許諾を得た人しか収録されていない。これは個人情報保護法が成立して生きている人の人物事典がとても出しにくくなったためで、例えば1990年代を代表する作曲家のT・Kさんは返事がいただけず未収録だ。その裏返しとして、掲載された現存者には事実確認の他に代表作や10問ほどのアンケートもお願いしていて、これが大変貴重だ。実は一次資料としての側面も持つ人名事典なのだ【図2】。

「日本の作曲家」は私にとって特別な本で、数少ない「この本が作れたのでいつ死んでもよい(後世に残す本を作れた)」と思った本になる。伊福部昭ファンだったIさんがまだ単著を出す前の片山さんに着目して監修をお願いし、片山さんが「自分だけでは……」と旧知の細川周平さんに声を掛けて共同監修になったという経緯だったはず。

Amazonのレビューなども含めて普通に誤解されているが、片山さん・細川さんはあくまで監修者であって執筆者ではなく、原稿のほとんどは私と前河、そしてまだ大学を卒業したばかりの後輩・岸本元の3人で執筆した(岸本君はクラシックにも造詣が深かったので手が回らなくなってきてから助っ人を頼み、のちに宗教方面に行くとはこの時点では全く思っていなかった)。Iさんから「坂本龍一からOKが来たので、原稿を書いてください!」と言われて、とても忙しい時期だったが残業途中で帰宅し、斎戒沐浴して(単に風呂に入ったともいう)、深夜0時までかかって書いた思い出。もともとオタクなのでアニメソングについてもかなり言及し、読み合わせの席で細川さんから「(執筆者が)若い人だから、あんなにアニメソングについて書かれていたのか!」と言われた思い出。篠田昌已を立項したら、大熊ワタルさんがご自分の項目内に篠田について書いてくださっていたとか。戦犯刑務所で「あゝモンテンルパの夜は更けて」を作曲した伊藤正康(戦後陸将)の回答があるとか。思い出は多い。

回答者で言えば、現代音楽では一柳慧、林光、間宮芳生、三木稔、三善晃、湯浅譲二、吹奏楽分野で“ニュー・エイト”と呼ばれた作曲家8人のうち存命の全員(岩井直溥、岩河三郎、奥村一、川崎優、桑原洋明、藤田玄播)、ロック・ポップス系では筒美京平、加藤和彦、細野晴臣、矢野顕子、大貫妙子、演歌では船村徹、弦哲也など錚々たる面々が内容を確認して掲載許諾を出し、場合によってはアンケートに回答している。本文750頁に加えて、誰と誰が同世代なのかが一目でわかる「生年順人名一覧」に「人名」「グループ名」「事項」の3種の索引を完備(これらは200頁に及ぶIさん入魂の作)。版元品切れなので、どこかの大きな図書館で手に取ってみてください。

【図2】渡辺宙明のアンケート回答、「生年順人名一覧」「事項名索引」と、片山さんの河原宛献呈署名入りの同書

■雑誌巻号の話

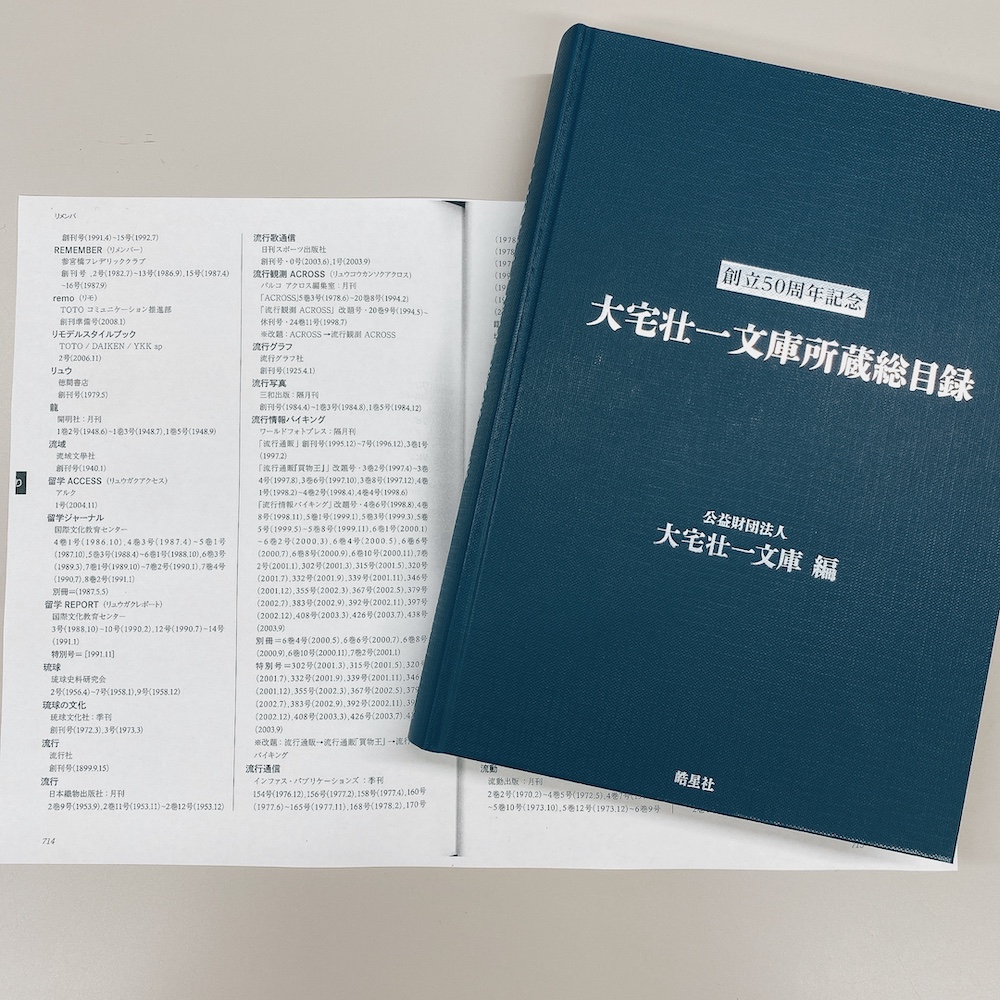

大宅壮一文庫の下村芳央さんには雑誌の巻号についての原稿をお願いした。実はこの原稿、依頼したのは3年前で、本来なら第3号に掲載される予定だったものになる。第3号の特集は「近代出版 調べる技術」だが、当初は「新聞紙書誌学」または「雑誌」特集が予定されていた。創刊号が出た後のかなり早い時期に3号くらいで雑誌特集をしよう、という話が出ていて、その時に思い浮かんだのが雑誌の巻号についての記事だった。私が皓星社に入ってからの最初の大きな仕事は『大宅壮一文庫所蔵総目録』(令和3年)で【図3】、これは雑誌の専門図書館である大宅壮一文庫が所蔵している雑誌を総ざらいして「何という雑誌の何号を所蔵しているか」を示した目録である。大宅文庫は何度か所蔵目録を出しているが主要雑誌に限ったもので、全所蔵雑誌の目録はこれが初めて。大変画期的な目録である。その大仕事の、大宅壮一文庫側のカウンターパートが下村さんであった。下村さんは所蔵雑誌を把握する過程で膨大な量の雑誌巻号を目にしているはず、その類型にどのようなものがあるのかを報告して貰おうというプランである。普通の図書館は逐次刊行物である雑誌を保管することが少なく、国会図書館などでも多くを製本して背文字や法定文字が隠れてしまう。雑誌の専門図書館であり、一部製本されたものがあるにしてもそのほとんどを現物のまま運用している大宅壮一文庫でのみ可能な記事といえよう。

しかし第3号の特集が変更になったため、直接お目にかかるたび「原稿もお願いします」というものの、〆切をキチンと呈示することもなく。「書きましたよ」と原稿をいただいたのが今回のタイミングだった。下村さんは普段から論文を書く立場ではないので、研究所の森洋介さんからいくつかアドバイスが入って、今の形に仕上がった。ダラダラとした依頼で下村さんには大変申し訳ないことをしたが、本稿は今後の雑誌巻号研究の基礎になるものとなったといえよう。

【図3】『大宅壮一文庫所蔵総目録』と、その中身

弊誌、年刊誌ということもあって図書館ではなかなか採用して貰えないようだ。お値段がいささか……という向きには是非図書館にリクエストをお願いいたしたく。もちろんご購入も含めて、よろしくお願いいたします。

☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。