特別対談 読書猿×小林昌樹新著刊行記念 なぜいま、“読書”に注目が集まるのか?

読書猿(『ゼロからの読書教室』著者)・小林昌樹(『立ち読みの歴史』著者)

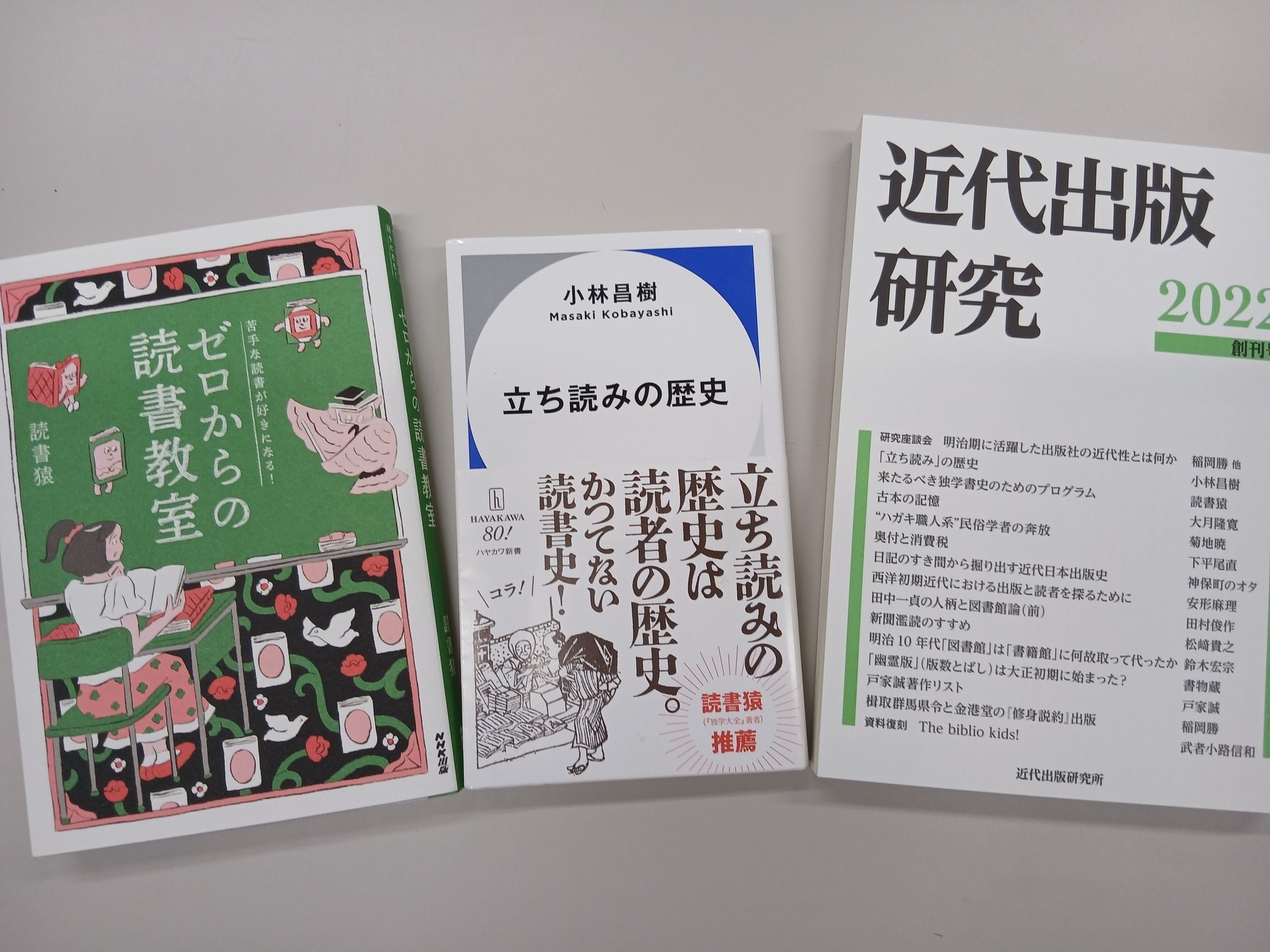

2025年4月23日に小林昌樹さんの『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)が、5月23日に読書猿さんの『苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室』(NHK出版)が刊行されました。

読書猿さんには、『調べる技術』刊行時に帯文をいただいたり、小林さんが編集長を務める年刊誌『近代出版研究』に寄稿していただいたりしてきました。

そんなお二人が奇しくも同じタイミングで、“読書”を主題とした新刊を刊行されました。これは皓星社編集部としては黙ってはいられない……!ということで、今月はその応援企画として、お二人による「読書」を巡る特別対談をお届けします!

(皓星社編集部)

■推理小説的に“立ち読み”を探っていく『立ち読みの歴史』

小林 さて、どうやって始めましょう。まずは双方の著書を読んだ感想から話していくとして、こういうのって、偉い人の方が先に口火を切る方がいいのかな? だったら読書猿さんからで(笑)。

読書猿 偉くないですよ!(笑)。でもご紹介いただいたので私が先行で。まず小林さんの『立ち読みの歴史』なんですが、内容が面白いのはもちろんのこと、 目のつけどころ、いわゆる主題そのものが面白いなと思いました。中でも面白いのが、基本的には最初から「立ち読みの歴史」が紹介される中で、真ん中にあたる五章に「『立ち読み』の意味を整理する」という話が入っている点です。僕は哲学の出なので、ああ、これは概念分析をやっているのだなと。

小林 言われてみれば、そうかもしれないです。

読書猿 概念分析というのは、ある言葉に関して掘り下げていく、定義を明確化していくことです。最初にまず問題提起をして、途中でこの概念分析で「立ち読み」の定義を明確にし、後半の更なる歴史の詳細に繋がっていく。最初の序文で、この本は小林さんが以前に書かれた『調べる技術』の姉妹編、実践編であると書かれていますよね。僕は『調べる技術』は画期的な本だったと思っています。従来の「調べ方本」というのは「調べるツールのカタログ」みたいな本か、そういったツール紹介に自分の経験則を書いただけとか、そういう本が多かったと思う。では、小林さんの『調べる技術』を応用したというこの本はどうかというと、なにかいい言葉がないかなと考えたのですが……「ガンマナイフ」みたいだなと。

小林 ガンマナイフ?

読書猿 がんや腫瘍の手術のときに使うやつです。一つひとつは弱いビームだけど、いろんな角度から当てることでクロスするところだけ腫瘍を焼くみたいな、そういう術式なのですけど。「立ち読み」という一点に対して、いろんな角度からビームを当てるような調査方法を使うことで、最終的に収斂させているなと。

小林 なるほど。実は間に「『立ち読み』の意味を整理する」を入れたのは、近代出版研究所員の森洋介さんに相談した結果でもあるのです。このままだと単に『立ち読み』の歴史の時系列になってしまうなと。確かに歴史の本なのでそのまま書いてもそこそこのものにはなりますが、それではつまらない。だったら概念分析的なものを入れるのは? となったのです。自分は学術的なものしか書いたことがないから、ついこういうものを冒頭に起きたくなってしまう。でもあえて真ん中に置くことで、ミステリー小説仕立てになるというか……。最初に問題提起というか疑問があって、その後に「それをどう解けばいいか」をワトソンとホームズとで依頼者が帰った後にいろいろ事件について考え、資料集めをしていくような、推理小説のような構成にできた気がしています。

では、今度はこちらの番ということで(笑)。読書猿さんの『ゼロからの読書教室』は、普通の厚さの本でありながら、読書猿さんの本にしては“薄い本”なわけですが……ああ、とうとうこういう本を出したのだな、と。

読書猿 (笑)。

小林 実は僕、以前読書猿さんが出された『独学大全』は、ある種のレファレンスツールとして使えるなと思っていました。なぜなら文献注がたくさんついていて、そこから出典や本をたどれるからです。それこそ僕が国立国会図書館にいたときにやっていたレファレンス業務は基本的に“たどる”仕事がメインで、図書館員は手製で作ってきた知識やノウハウがあったりするし、そもそもは数百年レベルで積み重ねられてきた「やり方」の知識がある。それを総覧できたのが『独学大全』の良さだったわけですが、いかんせん厚すぎた(笑)。厚すぎる分、索引がとても工夫されていたりするんですけどね。でも本は“パッケージ”というのもとても重要で、ああいう総覧できるハンドブックがある一方で、こういうシングルカットのような本も必要だと思うんです。『独学大全』では導入に使われていた対話形式ですが、この本では全編にわたって対話形式になっていますよね。あと、かわいいイラストが入っていたり、「普及するための工夫」がとても施されているなと。キャラクターは読書猿さんが考えたのですか?

読書猿 これはもともと、『基礎英語』で連載されていたものだというのが大きいです。「対話形式でやりたい」という注文は企画段階からあったんですよ。そこからキャラクターを考えていきました。話を聞く方……というかツッコミを入れる方は女の子に、というのが先に決まり、だったら教えるのは年長の人間や男性よりは「人間でないキャラクター」のほうがいいかなと。最終的に北澤平祐さんのイラストとキャラクターのおかげで、中学生には読ませることができないようなダークな本にならずに済んだと思います(笑)。でも、子供向けの本だからこそ大人がきちんと作らないと、子供はそのことに気づくと思うんですね。だから読みやすくする工夫はするけれど、内容は手加減しない……というコンセプトでした。

小林 内容は二部構成で、前半がいわゆる「読書術」で、後半が「図書館活用術」ですよね。後半に関しては、元図書館員としては「こんなにレファレンスサービスを紹介してくれてありがたいけど、現場にそれだけの力があるか心配」というのが本音です(笑)。前半に関してはもう、読書にはいろんなやり方があるというのを具体的にたくさん紹介しながら、基本的にはそれにとらわれずに「とりあえず自由に読んでいいよ」ということを全体として強調している。私の『立ち読みの歴史』でも、立ち読みはある種“自由な行い”なわけです。一方で“立ち読み全盛期”を経験している人だったらわかるのですが、あまり威張れない行為ではある(笑)。でも結果的には日本の読書文化の良い部分として成立していたし、本屋の売上にも繋がっていた。だからあまり語られないけれども、読書には根幹の部分に広大な“自由”がある。この2冊には、そういった共通点があるかなと思っています

読書猿 実は僕、『立ち読みの歴史』を帯で推薦させていただきまして。

小林 そうですよね! ありがとうございました。

読書猿 でも、なかなか文言のOKがでなくて(笑)。というのも、立ち読みって基本的に少し後ろ暗い行為なんですね。でも自分もやってきたし、思い出を書くと“立ち読み讃歌”みたいなイメージを与えてしまう。担当編集者さんからは「これでは本屋に置けません」と(笑)。“自由”という言葉を本当は入れたかったのですが、どうしてもこの言葉を入れると「無料=フリー」という意味の“自由に思われてしまう懸念があった。それで最終的に出したのが「本屋は知の狩り場であり、誰もが通える大学だった」という言葉でした。

小林 なるほど。でもこの「知の狩り場」という言葉、いいですね。戦前の日本の図書館では本はみんな蔵に収蔵されていて、お客さんは直接本を手に取れない時代だった。それが戦後になって直接自分で自由に選べるアメリカ式になり、そこで初めてある種のセレンディピティ(幸運な偶然性)が発揮できるような形になっていくわけです。では本屋におけるそういうセレンディピティ性がいつからあったか、と。それで立ち読みが研究対象になるのでは、と思い始めたわけです。今、本屋がなくなっていく中で、本屋の思いもかけない機能……見たことも聞いたこともない本との「出会いの場」である、ということが実感できるようになってきている。まさに本屋は「知の狩り場」であったことが実感できるタイミングなのかなと思います。

■『ゼロからの読書教室』は、なぜ注釈が多い?

小林 『ゼロからの読書教室』の面白いところは、注釈が豊富なところですよね。いわゆる欄外注という形ですが、こういう本でここまで注釈が付くタイプの本はあまりなかったような気がします。

読書猿 もう亡くなってしまった、書店員だった友人がとにかく脚注が嫌いで。小説の間に入ると寸断されると言っていました。

小林 確かに、小説読みだったらその気持は分からないでもない。

読書猿 でも僕自身は小説でも注釈が欲しい。むしろ注釈があればあるほど小説は面白いと思うタイプなので、そういう風に考える味方を増やしたいという目論見もあります(笑)。注釈が当たり前のように本に付く世の中になってほしい。実は『アイデア大全』のときも、編集者と注釈を付けるか付けないかでかなり意見が分かれました

小林 そうだったんですか!?

読書猿 結局、その編集者は注釈の大切さを理解してくれたようで、以降彼の手掛ける本には大体注釈がついています(笑)。あと、この『ゼロからの〜』を書店で探してみると、前書『独学大全』との繋がりで「ビジネス」コーナーの中で「読書術」みたいな棚に置いてあるんですが、結構な書店で「エッセイ」コーナーに置いてあったりする。でも確かに「読書論」となると、上位概念ではエッセイで文学になるんですよね。かつ、先ほど話に出たような「本は自由に読めばいいよ」というテーマで書こうと思うと、やっぱり「読書論」になるしエッセイの一種になる。でも自分としてはそもそもエッセイを書く気はなかったし、エッセイだと脚注もつけられない(笑)。だから変な本を書いてしまったなあ、というのが今思っているところですが……でもそれくらい、「脚注がちゃんとある本がいい本だ」と思ってくれる人を増やしたいです。

実は今、本や読書に関する話が溜まってるんですよ。「“読書猿”だけど“読書”の本は書かないよ」ってずっと言っていたけど、やっぱり味方を増やしたいなと。あと、つまらない読書論や、「読書に反論する人」……「本よりも経験のほうが大事」みたいなことを言う人をボコボコにする本を書きたいなと思っています(笑)。

小林 書店における本の並びと言えば、戦前の本屋の本の並びが実際にどうなっていたかというのを私はこれから研究しようと思っていて。あともう一つ、「読書の歴史」もやろうかなと思っていますね。例えば江戸時代の浮世絵とか見ると、遊女とかがこたつに入って本を読んでいる一方、書見台で座って本を読むというのが「正しい読書」の姿勢だったわけです。その「正しい読書」のスタイルは、近現代で言うと「書斎で読む」なんでしょうね。でも自分の書斎を持っている人なんて普通の日本人では少ない。うちには書庫はありますけど、書斎は無い。読書猿さんは?

読書猿 うちも書斎はないですね。本を置く場所は増築しましたけど(笑)。

小林 でしょう? だからそういう「正統な読書スタイル」という想定はあるけど、日本人はなかなかできない。ではどこで読んでいたかと言うと、「電車の中」というのは凄く重要な場所だった気がするんです。今でこそみんな電車の中ではスマホばっかり見ているけど、少し前までは「電車の中で本を読む」というのが当たり前だった。では何を読んでいたのか? と。これは以前なにかのメルマガで書いたことがあるんですが、古本市で買った小説に切符が挟まっていたことがあり、ああこれはまぎれもない車中読書の痕跡だと。切符がしおり代わりに挟まっていることから、その人の生活スタイルや、住んでいた場所や、読むペースもわかる。そういう「正統的な読書でない読書」を研究したいなあ、というのをちょっと思っています。

■なぜいま、“読書”に注目が集まるのか?

小林 やはりそれは、雑誌が少しだめになってきて、紙メディアの状況が変わってきた……いわゆるメディアの転換期だからだと思います。紙しかなかった時代には自然とノウハウみたいなものがあったのに、近年は紙メディアの使い方について、よくわからなくなってきた人が多い。そうなると、私なんかも含めて「紙メディアはこう使われてきたものなのだ」ということに気がつく人もいる。紙メディアの役割というのが若干狭くなっていく時代だからこそ、紙メディアの「使い方」は、若い人もわかったほうがいいと思うんですよ。

読書猿 紙メディアが曲がり角にあるのは確かですよね。もともと江戸時代から読書社会というか、本を読まなければ社会が成り立たないような仕組みがあったのが、それが終わりつつあるのかなと。だったら「本を読まなくてもなんとかなる社会なのか」と問われたら、ちょっとヤバいぞ! とも思うわけで。だから本……書物と読書というものが改めて今、注目されてきているのかな、という気がしています。ただまあ、このまま本が消えていくものなのかなというと、案外しぶといかな!? と思いますけどね。

小林 意外と残るような気がしますよね。

読書猿 日本って、他国に比べて出版社はまだまだ多いですしね。ただ、今かっこいい本屋さんはちょこちょことできていますけど、果たしてそういう本屋で立ち読みはできるのか。立ち読みはロストテクノロジーになるのか!? というのは僕としても気になっているところです(笑)。

読書猿(どくしょざる)

正体不明の読書家。著書に『アイデア大全』『問題解決大全』(共にフォレスト出版)、『独学大全』(ダイヤモンド社)。最新の著書『苦手な読書が好きになる! ゼロからの読書教室』(NHK出版)には、幼い頃から読書が大の苦手であった自身が読書家となるまでに培った経験が記されている。『近代出版研究』創刊号(近代出版研究所発行、皓星社発売)にも寄稿。

小林昌樹(こばやし・まさき)

図書館情報学を研究するかたわら近代出版研究所を主宰し、年刊誌『近代出版研究』編集長を務める。慶應義塾大学文学部卒。国立国会図書館で15年にわたりレファレンス業務に従事、その経験を活かした『調べる技術』(皓星社)が3万部を超えるヒット作に。近著『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)も注目を集める。他の著書に『もっと調べる技術』(皓星社)、編著『雑誌新聞発行部数事典』(金沢文圃閣)、共著『公共図書館の冒険』(みすず書房)など。